Actu-tendance n° 671

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Le temps de travail effectif correspond au temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles (C. trav. art. L. 3121-1).

Le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d’exécution du contrat de travail n’est pas un temps de travail effectif.

Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie soit sous forme de repos, soit sous forme financière. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire (C. trav. art. L. 3121-4).

La Cour de cassation a longtemps considéré que le temps de trajet entre le domicile et les premiers et derniers clients ne pouvait constituer du temps de travail effectif (Cass. soc., 30 mai 2018, n°16-20.634), avant de changer sa position dans un arrêt du 23 novembre 2022 (Cass. soc., 23 novembre 2022, n° 20-21.924).

Dans quelle mesure, le temps de trajet entre le domicile et le lieu de travail peut-il être considéré comme du temps de travail effectif ?

Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-12.068

Un salarié engagé en qualité de technicien de maintenance a saisi le Conseil de prud’hommes pour solliciter des rappels de salaires et diverses indemnités. Il considérait que les temps de déplacement entre son domicile et ses différents lieux de travail correspondaient à des temps de travail effectif.

La Cour d’appel a débouté le salarié de ses demandes, au regard de deux éléments :

- les déplacements, ainsi que le transport des pièces détachées faisaient partie intégrante de ses fonctions, afin de se rendre sur les lieux sur lesquels il devait faire ses opérations de maintenance avec un véhicule de service ;

- 90% de son activité était organisé entre lui-même et son responsable des semaines à l’avance, et il était informé par téléphone pour vérifier sa disponibilité avant confirmation des missions.

Elle a donc considéré qu’il ne se trouvait pas à la disposition permanente de l’employeur.

Le salarié s’est pourvu en cassation soutenant que les motifs invoqués par la Cour d’appel étaient impropres à exclure l’accomplissement par lui d’un travail effectif depuis le départ de son domicile.

La Cour de cassation a censuré l’arrêt d’appel au motif que « lorsque les temps de déplacements accomplis par un salarié itinérant entre son domicile et les sites des premier et dernier clients répondent à la définition du temps de travail effectif », ils doivent être considérés comme tels.

Elle en déduit que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale alors que les éléments d’espèce laissaient supposer un temps de travail effectif.

Rappel : Il résulte de l’article L. 1121-1 du Code du travail que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché ».

Par ailleurs, l’article L. 1222-4 du Code du travail dispose que : « Aucune information concernant personnellement un salarié ne peut être collectée par un dispositif qui n’a pas été porté préalablement à sa connaissance ».

Il résulte de ces articles qu’il incombe à l’employeur d’informer ses salariés de l’existence ou de la mise en place d’un moyen de contrôle, notamment d’un système de vidéosurveillance dans l’entreprise et celui-ci doit être proportionné et justifié.

Dans les entreprises d’au moins 50 salariés, le CSE doit être consulté lorsque l’employeur met en œuvre des moyens de contrôle de l’activité des salariés (C. trav. art. L. 2312-8 et L. 2312-38).

Des enregistrements issus d’un dispositif de surveillance qui n’a pas été porté préalablement à la connaissance des salariés peuvent-ils être recevables en justice ?

Cass. soc., 8 mars 2023, n° 21-17.802

Dans cette affaire, une salariée a été licenciée pour faute grave en août 2013. L’employeur ayant des soupçons de vol et d’abus de confiance à l’encontre d’une salariée à l’issue d’un audit, s’est fondé sur des enregistrements de vidéosurveillance qui confirmaient ses soupçons, pour la licencier.

Elle a saisi le Conseil de prud’hommes en contestation de son licenciement. Elle contestait notamment la licéité du dispositif de surveillance, ainsi que la recevabilité des extraits d’enregistrements en justice.

La Cour d’appel a jugé que les preuves issues de l’utilisation de la vidéosurveillance étaient inopposables à la salariée dans la mesure où :

- l’employeur n’avait pas informé en amont la salariée des finalités du dispositif de vidéosurveillance installé, ni de la base juridique qui le justifiait, ce qui rendait le dispositif illicite ;

- Il résultait des déclarations de l’employeur que la production de la vidéosurveillance n’était pas indispensable à l’exercice de son droit, puisqu’il existait d’autres éléments susceptibles de révéler les irrégularités reprochées à la salariée, notamment un audit.

L’employeur s’est pourvu en cassation soutenant que :

- l’illicéité d’un moyen de preuve n’entraîne pas nécessairement son rejet des débats ;

- les juges auraient dû rechercher si l’utilisation de cette preuve avait porté atteinte au caractère équitable de la procédure dans son ensemble, en mettant en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve.

Pour trancher le litige, la Cour de cassation rappelle que le juge saisi doit mettre en balance le droit au respect de la vie personnelle du salarié et le droit à la preuve.

Elle précise que le droit à la preuve « peut justifier la production d’éléments portant atteinte à la vie personnelle d’un salarié à la condition que cette production soit indispensable à l’exercice de ce droit et que l’atteinte soit strictement proportionnée au but poursuivi ».

Néanmoins, en l’espèce, elle approuve la Cour d’appel d’avoir jugé que les enregistrements étaient inopposables à la salariée dans la mesure où l’employeur disposait d’un autre moyen de preuve qu’il n’avait pas versé aux débats.

En conséquence, le licenciement a été déclaré sans cause réelle et sérieuse.

Note : Il résulte de cet arrêt que dès lors que l’employeur dispose d’autres moyens de preuve à sa disposition, il ne peut valablement produire en justice des preuves issues d’un dispositif de surveillance illicite.

Rappel : L’article L. 3111-2 du Code du travail dispose que « sont considérés comme ayant la qualité de cadre dirigeant les cadres auxquels sont confiées des responsabilités dont l’importance implique une grande indépendance dans l’organisation de leur emploi du temps, qui sont habilités à prendre des décisions de façon largement autonome et qui perçoivent une rémunération se situant dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués dans leur entreprise ou établissement ».

Dans cette décision rendue le 1er mars 2023, la Cour de cassation donne des précisions sur le rôle du juge dans l’appréciation des conditions requises pour le bénéfice du statut de cadre dirigeant.

Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-19.988

Un salarié employé auprès de deux cliniques et ayant fait l’objet d’un licenciement a saisi le Conseil de prud’hommes en contestation notamment de son statut de cadre dirigeant.

Il sollicitait à cet effet des indemnités au titre des heures supplémentaires, de la contrepartie obligatoire en repos et pour travail dissimulé.

La Cour d’appel a débouté le salarié. Elle a considéré que celui-ci bénéficiait d’une large autonomie dans les prises de décision, dès lors que :

- ses fonctions impliquaient une grande indépendance dans l’organisation de son temps de travail ;

- il prenait des décisions importantes quant à l’embauche et au licenciement de salariés ;

- il exerçait des fonctions de directeur général dans une des cliniques et de gérant dans l’autre, ce qui accréditait sa qualité de cadre dirigeant.

Le salarié s’est pourvu en cassation. Selon lui, les juges du fond auraient dû vérifier que toutes les conditions pour bénéficier du statut de cadre dirigeant étaient réunies en l’espèce, notamment en recherchant si la rémunération qu’il percevait se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein de l’entreprise.

La Cour de cassation lui donne raison. Elle rappelle que les critères de reconnaissance du statut de cadre dirigeant sont cumulatifs.

Elle conclut que la Cour d’appel a privé sa décision de base légale en « se déterminant ainsi, sans rechercher, comme elle y était invitée, si la rémunération effectivement perçue par le salarié se situait dans les niveaux les plus élevés des systèmes de rémunération pratiqués au sein du groupement ».

L’affaire devra être rejugée.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence. La Cour de cassation a déjà jugé notamment dans un arrêt du 27 mai 2020 que les critères définis pour le bénéfice de la qualité de cadre dirigeant sont cumulatifs. Les juges doivent donc vérifier précisément les conditions réelles d’emploi du salarié concerné en cas de litige (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 19-11.575).

Rappel : Selon l’article L. 1153-1 du Code du travail, le harcèlement sexuel est caractérisé par des propos ou comportements à connotation sexiste qui soit, portent atteinte à la dignité du salarié en raison de leur caractère dégradant ou humiliant, soit, créent à son encontre une situation intimidante, hostile ou offensante.

Il peut aussi être constitué :

lorsqu’un même salarié subit de tels propos ou comportements venant de plusieurs personnes, de manière concertée ou à l’instigation de l’une d’elles, alors même que chacune de ces personnes n’a pas agi de façon répétée ;

lorsqu’un salarié subit de tels propos ou comportements, successivement, venant de plusieurs personnes qui, même en l’absence de concertation, savent que ces propos ou comportements caractérisent une répétition.

En outre, peut être assimilé au harcèlement sexuel, « toute forme de pression grave, même non répétée, exercée dans le but réel ou apparent d’obtenir un acte de nature sexuelle, que celui-ci soit recherché au profit de l’auteur des faits ou au profit d’un tiers ».

Le consentement de la victime à avoir des relations intimes avec son supérieur hiérarchique exclut-il la qualification de harcèlement sexuel ?

Cass. soc., 15 février 2023, n° 21-23.919

Une salariée estimant être victime de harcèlement sexuel de la part de son supérieur hiérarchique, a saisi le Conseil de prud’hommes afin que la résiliation judiciaire de son contrat de travail soit prononcée.

Pour retenir l’existence d’un harcèlement sexuel, les juges du fond se sont fondés sur les éléments suivants :

- le lien de subordination entre le supérieur hiérarchique et la salariée victime ;

- la salariée n’était pas à l’initiative du séjour durant lequel, elle et son supérieur ont eu des relations intimes ;

- le fait que d’autres salariés se soient plaints du comportement du supérieur hiérarchique ;

- le mode de vie de celui-ci ;

- le départ précipité de la salariée.

La Cour d’appel a fait droit à la demande de la salariée, considérant que le supérieur hiérarchique n’avait mis aucune limite entre la sphère privée et la sphère professionnelle et qu’il avait donc volontairement « créé les circonstances lui permettant de se rapprocher de la salariée pour obtenir de sa part des faveurs sexuelles ». Elle en a conclu que ces éléments laissaient supposer l’existence d’un harcèlement sexuel.

L’employeur s’est pourvu en cassation. Il contestait la caractérisation de harcèlement sexuel car selon lui :

- des comportements ou relations intimes intervenus entre deux personnes consentantes ne sauraient caractériser un harcèlement sexuel, peu important que ces personnes appartiennent à la même entreprise ou qu’elles aient un lien de subordination entre elles ;

- dans une telle relation, les comportements ou propos à caractère intime ou sexuel des protagonistes relèvent de la sphère privée et ne sauraient influer sur leur sphère professionnelle.

Pour trancher le litige, la Cour de cassation a rappelé que lorsque le salarié établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement, il appartient à l’employeur de prouver que les agissements invoqués sont étrangers à tout harcèlement.

Elle juge que la Cour d’appel, dans son pouvoir souverain d’appréciation a exactement jugé que l’employeur ne justifiait pas d’éléments objectifs étrangers à tout harcèlement sexuel.

Législation et réglementation

La loi portant diverses dispositions d’adaptation au droit de l’Union européenne dans les domaines de l’économie, de la santé, du travail, des transports et de l’agriculture a été publiée au journal officiel du 10 mars 2023.

Pour mémoire, cette loi transpose plusieurs directives européennes, notamment la directive (UE) 2019/1152 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 relative à des conditions de travail transparentes et prévisibles dans l’Union européenne et la directive (UE) 2019/1158 du 20 juin 2019 concernant l’équilibre entre vie professionnelle et vie privée des parents et des aidants.

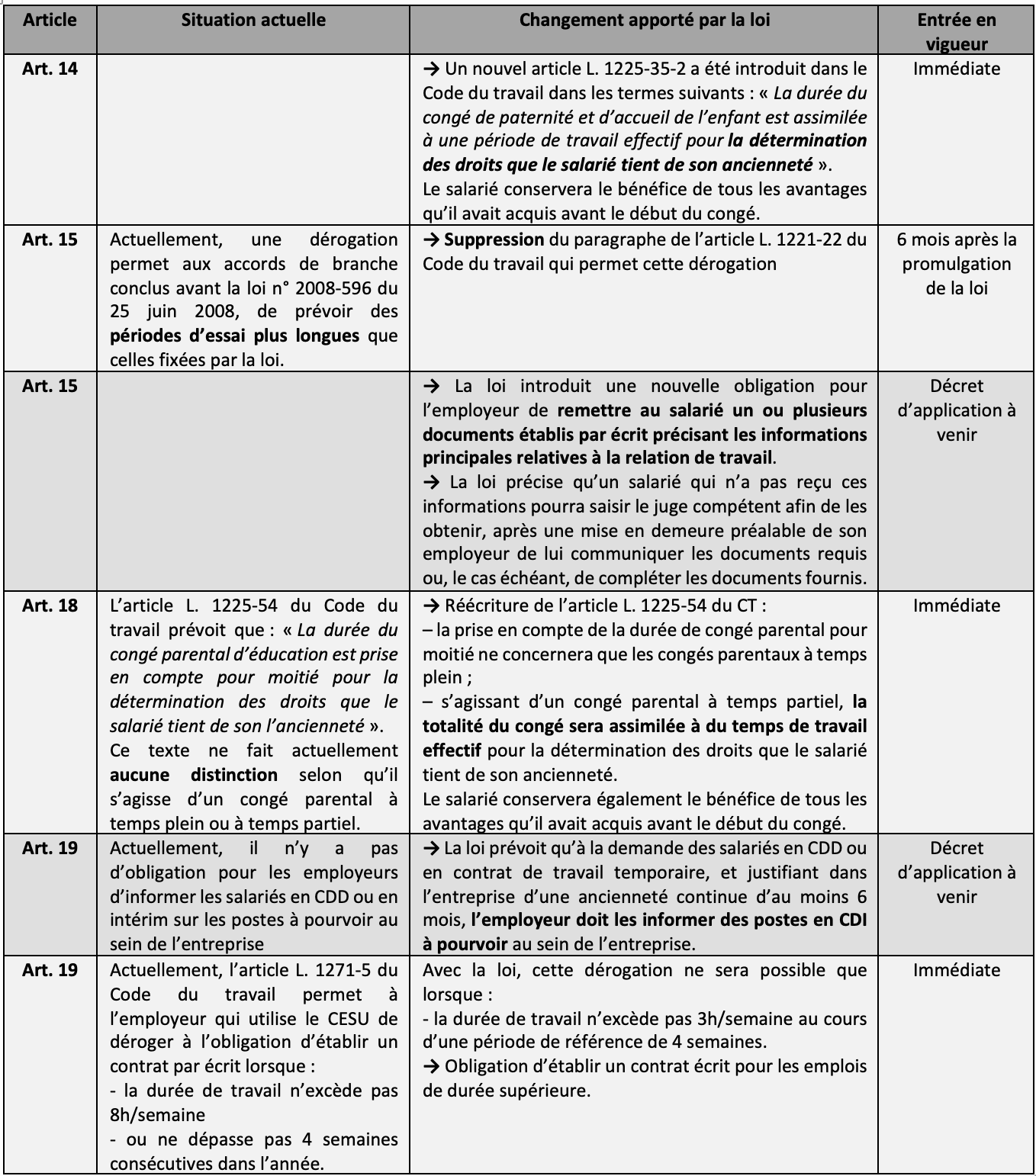

Le texte contient plusieurs mesures en matière sociale (Voir actu tendance n° 665) résumées dans le tableau ci-après.

Une proposition de loi portant plusieurs mesures en faveur des enfants malades ou handicapés a été adopté le 2 mars 2023 à l’Assemblée nationale.

Le texte propose ainsi :

→ Un allongement de la durée du congé pour décès d’un enfant

L’article L. 3142-4 du Code du travail prévoit actuellement 5 jours de congés pour le décès d’un enfant.

La proposition de loi prévoit de porter à 12 jours le nombre de congés pour ce motif (art. 1 bis).

→ Un allongement de la durée du congé pour annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique ou d’un cancer chez un enfant

Actuellement, un salarié peut bénéficier de 2 jours de congés pour l’annonce de la survenue d’un handicap, d’une pathologie chronique nécessitant un apprentissage thérapeutique ou d’un cancer chez un enfant (C. trav. art. L. 3142-4).

La proposition de loi prévoit de porter à 5 jours le nombre de congés pour ce motif (art. 1 bis).

→ Des mesures en faveur des salariés en congé de présence parentale

- Avance des allocations journalières de présence parentale

Actuellement, la personne qui assume la charge d’un enfant malade ou atteint d’un handicap ou maladie rendant indispensables une présence soutenue et des soins contraignants bénéficie, pour chaque jour de congé, d’une allocation journalière de présence parentale.

Le droit à la prestation est soumis à un avis favorable du service du contrôle médical des CPAM (CSS. art. L. 542-4).

La proposition de loi propose la possibilité pour les caisses d’avancer l’allocation dans l’attente de l’avis favorable du service du contrôle médical (art. 3).

L’objectif de cette mesure est de réduire les délais de traitement des demandes et permettre aux parents d’enfants malades d’être rapidement indemnisés.

- Protection contre le licenciement des salariés en congé de présence parentale

La loi propose d’étendre la protection des femmes enceintes contre les licenciements, aux salariés en congé de présence parentale.

Ainsi, l’employeur ne pourra rompre le contrat de travail d’un salarié pendant son congé de présence parentale que s’il justifie d’une faute grave de l’intéressé ou de son impossibilité de maintenir ce contrat pour un motif étranger à l’état de santé de l’enfant de l’intéressé (art. 1).

- Recours au télétravail pour les salariés proches aidants

Le télétravail est mis en place dans le cadre d’un accord collectif ou, à défaut, dans le cadre d’une charte élaborée par l’employeur après avis du comité social et économique, s’il existe (C. trav. art. L. 1222-9).

Le texte propose que l’accord ou la charte prévoit « les modalités d’accès des salariés aidants d’un enfant, d’un parent ou d’un proche à une organisation en télétravail ».

- Assouplissement de la procédure de renouvellement dérogatoire du congé de présence parentale

Le salarié en congé de présence parentale peut percevoir un maximum de 310 jours d’allocation journalière sur une période maximale de 3 ans (CSS. art. L. 544-3 et C. trav. art. D. 1225-16).

Lorsque le nombre maximal de 310 jours de congé est atteint avant l’expiration de la période de 3 ans, le congé peut être renouvelé lorsque :

- un nouveau certificat médical est établi par le médecin qui suit l’enfant et atteste du caractère indispensable, de la poursuite des soins contraignants et d’une présence soutenue ;

- Et est confirmé par un accord explicite du service du contrôle médical.

La proposition de loi prévoit que le renouvellement du congé de présence parentale ne sera plus subordonné à l’accord explicite du service du contrôle médical (art. 3).