Actu-tendance n° 653

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : La mise en place du forfait en heures sur l’année nécessite la conclusion d’une convention individuelle de forfait. Elle requiert l’accord du salarié et doit être établie par écrit (art. L. 3121-55 du Code du travail).

L’employeur doit obligatoirement faire figurer dans le contrat de travail ou dans un avenant au contrat une clause qui fixe les conditions d’application de la convention de forfait et, notamment le nombre d’heures compris dans le forfait (art. L. 3121-64 du même code).

La seule fixation d’une rémunération forfaitaire, sans que ne soit déterminé le nombre d’heures supplémentaires inclus dans cette rémunération ne permet pas de caractériser une convention de forfait (Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 15-24. 990).

Dans ce cas, la convention de forfait n’est pas valable. L’employeur peut donc être condamné au paiement des heures supplémentaires accomplies (Cass. soc., 5 juin 2013, n° 12-14.729).

Lorsqu’une convention de forfait est privée d’effet, le juge peut-il fixer le montant de l’indemnité de congés payés après compensation des créances réciproques ?

Cass. soc., 28 septembre 2022, n° 21-19.313

Dans cette affaire, le contrat de travail de la directrice d’une association prévoyait, conformément à l’accord collectif national de travail applicable :

- « un forfait de salaire pour un horaire indéterminé »;

- une demi-journée par quinzaine et 30 jours ouvrables de congés payés en plus des congés légaux.

À l’occasion de la rupture de son contrat de travail, la salariée a contesté en justice la validité de son forfait et sollicité notamment le paiement d’heures supplémentaires.

La Cour d’appel a fait droit à sa demande et jugé que la convention de forfait ne pouvait produire d’effet.

Elle en a déduit que le paiement des jours de repos en exécution de cette convention était devenu indu. L’employeur était donc en droit de réclamer le remboursement des jours de repos sur la durée de l’ensemble de la relation de travail.

La Cour de cassation confirme cette décision sur le fondement de l’article 1302-1 du Code civil qui dispose que « celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».

De son côté, l’employeur a été condamné à verser à la salariée la somme de 385,99€ au titre de l’indemnité de congés payés.

Pour obtenir ce montant, les juges ont procédé à une compensation entre les créances réciproques. Ils ont fixé la créance de la salariée au titre des heures supplémentaires à la somme de 10 000€ et celle de l’employeur au titre du remboursement des jours de repos indûment payés à celle de 6 140,09€.

Ils ont alors condamné l’employeur à payer à la salariée la somme de 3 859,91€, qu’ils ont assortie d’une indemnité de congés payés de 385,99€.

La Cour de cassation censure cette partie de l’arrêt sur le fondement de L. 3141-24 du Code du travail. Selon ce texte, « le congé annuel prévu par l’article L. 3141-3 ouvre droit à une indemnité égale au dixième de la rémunération brute totale perçue par le salarié au cours de la période de référence ».

Pour les Hauts magistrats, en déduisant de l’assiette de calcul de l’indemnité de congés payés la créance de l’employeur, la cour a violé le texte susvisé.

Autrement dit, l’indemnité de congés payés aurait donc dû être calculée sur l’ensemble de la rémunération due à la salariée.

Note : La Cour de cassation a déjà retenu, à propos des forfaits en jours, que lorsque la convention de forfait est privée d’effet, le salarié pouvait être condamné à rembourser les jours de congés supplémentaires accordés en contrepartie du forfait (Cass. soc., 6 janvier 2021, n° 17.28.234).

Rappel : Si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l’entreprise, avec maintien de ses avantages acquis.

Si l’une ou l’autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre un minimum et un maximum fixés dans un tableau en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et de l’effectif de l’entreprise (moins ou plus de 11 salariés).

Le juge est tenu d’appliquer ce barème dit « barème Macron » (art. L. 1235-3 du Code du travail).

Le Conseil constitutionnel a déclaré que ce barème était conforme à la Constitution (Cons. Const, 21 mars 2018, n° 2018-761).

La Cour de cassation a rendu un avis en 2019 aux termes duquel elle indiquait que le barème était compatible avec l’article 10 de la Convention n°158 de l’OIT et que l’article 24 de la Charte sociale européenne n’était pas d’effet direct en droit français dans un litige entre particuliers (Avis. Cass. Soc., 17 juillet 2019, n° S1970011).

Cet avis ne s’imposant pas aux juridictions, de nombreuses juridictions ont effectué des contrôles « in concreto » et ont écarté l’application du barème.

La Cour de cassation a mis fin au débat en validant le barème Macron dans ses arrêts du 11 mai 2022 et en refusant tout contrôle de conventionnalité « in concreto » du barème (Cass. Plén. 11 mai 2022 n° 21-14.490 et 21-15.247).

Malgré la décision de la Cour de cassation, la Cour d’appel de Douai résiste dans un arrêt du 21 octobre 2022 et n’applique pas le barème Macron.

CA Douai., 21 octobre 2022, n° 21-19.313

Dans cette affaire, la Cour d’appel de Douai a accordé à un salarié dont le licenciement pour inaptitude a été jugé sans cause réelle et sérieuse, une indemnisation supérieure au plafond prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail.

Elle a considéré que « l’écart entre le préjudice subi et le préjudice indemnisable en application du barème » justifiait de prendre en compte « la situation personnelle du salarié pour éviter une atteinte disproportionnée à la protection contre le licenciement injustifié ».

En l’occurrence, les juges ont tenu compte : de la charge de famille du salarié (il avait 3 enfants à charge et 2 prêts immobiliers), de ses difficultés à retrouver un emploi après son licenciement, de son âge (55 ans) et de son impossibilité à reprendre un emploi eu égard à ses problèmes de santé.

La Cour d’appel en a conclu qu’au vu de la situation concrète et particulière du salarié, le montant prévu par l’article L. 1235-3 du Code du travail précité ne permettait pas une indemnisation adéquate et appropriée au regard du préjudice subi.

L’employeur a été condamné à verser au salarié la somme de 30 000€, alors qu’il ne pouvait prétendre qu’à 24 000€ au maximum en application du barème.

Note : Par cet arrêt, la Cour d’appel de Douai procède donc à un contrôle in concreto, malgré l’interdiction posée par la Cour de cassation dans ses arrêts de mai 2022.

Il est donc très probable que cette décision soit cassée par la Cour de cassation en cas de pourvoi.

Rappel : L’article 2224 du Code civil dispose que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par 5 ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.

En se basant sur ce texte, la Cour de cassation estimait auparavant que la prescription de 5 ans n’était pas applicable:

à l’action en inopposabilité des décisions de la CPAM en matière de reconnaissance des accidents du travail (AT) et maladies professionnelles (MP) (Cass. civ. 2, 9 mai 2019, n° 18-10.909),

au recours de l’employeur aux fins de contestation d’un taux d’Incapacité Permanente Partielle (IPP) (Cass. civ. 2, 22 octobre 2020, n° 19-17.130).

La Cour de cassation a opéré un revirement de jurisprudence en 2021, en retenant qu’en l’absence de texte spécifique, l’action de l’employeur aux fins d’inopposabilité de la décision de la caisse de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident, de la maladie ou de la rechute est au nombre des actions qui se prescrivent par 5 ans en application de l’article 2224 du Code civil (Cass. civ. 2, 18 février 2021, n° 19-25.886).

La prescription quinquennale s’applique-t-elle également aux actions en contestation par l’employeur du taux d’IPP notifié par la CPAM ?

Cass. civ. 2, 13 octobre 2022, n° 21-14.785

En février 2004, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) a pris en charge, au titre de la législation professionnelle, l’accident dont a été victime une salariée.

Par une décision du 15 juin 2007, la CPAM lui a notifié un taux d’IPP de 10 %. Le 11 mai 2015, l’employeur a saisi d’un recours une juridiction du contentieux technique.

La CPAM estimait que cette action était prescrite sur le fondement de l’article 2224 du Code civil.

En l’espèce, l’action de l’employeur avait été introduite plus de 7 ans après la décision de la caisse.

La Cour d’appel n’a pas suivi cet argument et a fait droit à la demande de l’employeur, au motif qu’il n’était pas établi que l’employeur avait reçu une notification de la décision de la CPAM, de sorte que cette derrière ne pouvait lui opposer la forclusion de son action, peu important que l’employeur ait eu connaissance du taux d’IPP via son compte employeur annuel adressé par la caisse plus de 5 ans auparavant.

Saisie d’un pourvoi par la CPAM, la Cour de cassation a censuré la décision d’appel sur le fondement de l’article 2224 du Code civil précité.

Elle a rappelé également que l’information donnée par la caisse à l’employeur sur le taux d’IPP attribué à la victime d’un accident ou d’une maladie prise en charge par la législation professionnelle ne constitue pas une notification et ne fait donc pas courir contre l’employeur le délai de recours contentieux de deux mois (CSS. art. R. 143 et R. 434-32).

Il en résulte que, le recours ouvert à l’employeur pour contester la décision de la CPAM attribuant un taux d’IPP à la victime d’un AT, d’une MP ou d’une rechute constitue une action en justice. En conséquence, « en l’absence de texte spécifique, cette action est au nombre de celles qui se prescrivent par cinq ans en application de l’article 2224 du Code civil ».

En l’espèce, la décision de l’employeur était donc forclose.

Note : Depuis le 1er avril 2010 (décret n° 2010-344 du 31 mars 2010), la décision portant sur le taux d’IPP est notifiée par la CPAM par tout moyen permettant de déterminer la date de réception, avec mention des voies et délais de recours, à la victime ou à ses ayants droit et à l’employeur au service duquel se trouvait la victime au moment où est survenu l’accident.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : Toute action en nullité de tout ou partie d’une convention ou d’un accord collectif doit, à peine d’irrecevabilité, être engagée dans un délai de 2 mois à compter (art. L. 2262-14 du Code du travail) :

de la notification de l’accord d’entreprise par la partie la plus diligente des organisations signataires de l’accord, pour les organisations disposant d’une section syndicale dans l’entreprise ;

de la publication de l’accord dans la base de données nationale, dans les autres cas.

La Cour de cassation reconnait au CSE, non signataire de l’accord, la possibilité d’invoquer, par voie d’exception et sans condition de délai, l’illégalité d’une clause d’un accord collectif ou d’une convention collective, dès lors que la clause contestée viole ses droits propres, c’est-à-dire ceux résultant de ses prérogatives qui lui sont conférées par la loi (Cass. Soc., 2 mars 2022, n° 20-16.002).

Le CSE signataire d’un accord de participation peut-il invoquer l’illégalité d’une clause de l’accord après sa signature ?

Cass. soc., 19 octobre 2022, n° 21-15.270

Une société a conclu en 2013 un accord de participation avec le comité d’entreprise (CE – devenu CSE).

Constatant une baisse significative du montant global de la RSP, le comité a missionné un expert-comptable pour déterminer la cause de cette baisse. Ce dernier a conclu dans un rapport que le montant de la RSP calculé selon les dispositions conventionnelles aboutissait à un montant inférieur à celui résultant de la formule légale.

Or, un accord de participation ne peut comporter une base de calcul et des modalités moins favorables que celles prévues par la loi (art. L. 3324-2 du Code du travail).

Fort de ce constat, le comité a assigné la société en référé pour obtenir le versement d’un complément de la RSP sur plusieurs exercices.

La Cour d’appel a débouté le comité de sa demande sur un motif de fond. Saisie d’un pourvoi, la Cour de cassation rejette ce pourvoi sur un tout autre élément.

Elle a jugé la demande du comité irrecevable au motif que le CE « signataire d’un accord de participation n’est pas recevable à invoquer par voie d’exception, l’illégalité d’une clause de cet accord ».

Autrement dit, le CSE signataire d’un tel accord ne peut le contester que dans le cadre de l’article L. 2262-14 du Code du travail, c’est-à-dire dans le délai de 2 mois.

Note : Le Conseil constitutionnel a précisé que le délai de 2 mois applicable en vertu de l’article L. 2262-14 du Code du travail n’est pas applicable lorsque la légalité de l’accord est contestée par un salarié par la voie de l’exception d’illégalité dans le cadre d’un litige individuel (Cons. Const., 21 mars 2018, n° 2018-761 DC).

Législation et réglementation

Pour mémoire, les entreprises d’au moins 1 000 salariés avaient jusqu’au 1er septembre 2022 pour calculer et publier en interne les éventuels écarts de représentation entre les femmes et les hommes, constatés parmi leurs cadres dirigeants et les membres de leurs instances dirigeantes (art. L. 1142-11 du Code du travail).

Ces informations doivent désormais être déclarées à l’Administration via le lien suivant : https://egapro.travail.gouv.fr/representation-equilibree

Un arrêté du 27 octobre précise les éléments à renseigner.

- S’agissant du calcul des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes :

- 1° La raison sociale de l’entreprise ;

- 2° Le numéro SIREN de l’entreprise ;

- 3° Le code NAF de l’entreprise ;

- 4° L’adresse postale de l’entreprise ;

- 5° Le nom, le prénom, les coordonnées téléphoniques et électroniques de la personne contact ;

- 6° L’année au titre de laquelle les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes sont calculés ;

- 7° La date de fin de la période de référence de 12 mois consécutifs, correspondant à l’exercice comptable, considérée pour le calcul des données permettant d’apprécier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ;

- 8° Les données permettant d’apprécier les écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes, à savoir :

- le pourcentage de femmes parmi l’ensemble des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail ;

- le pourcentage d’hommes parmi l’ensemble des cadres dirigeants au sens de l’article L.3111-2 du code du travail ;

- le pourcentage de femmes parmi l’ensemble des membres des instances dirigeantes définies à l’article L.23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariées ;

- le pourcentage d’hommes parmi l’ensemble des membres des instances dirigeantes définies à l’article L.23-12-1 du code de commerce, y compris les personnes non salariées ;

- 9° Le caractère calculable ou non des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ;

- 10° Si l’ensemble ou certains écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes ne sont pas calculables, les motifs expliquant la raison pour laquelle ces écarts n’ont pas pu être calculés.

- S’agissant des modalités de publication des écarts éventuels de représentation entre les femmes et les hommes :

- 1° La date de publication de ces écarts ;

- 2° L’URL du site internet de publication de ces écarts ;

- 3° Les modalités de communication de ces écarts aux salariés, à défaut de site internet au niveau de l’entreprise.

Note : Pour rappel, à partir de 2023, les entreprises d’au moins 1 000 salariés devront publier et déclarer leurs écarts éventuels de représentation F/H pour les cadres dirigeants et les instances dirigeantes selon le même calendrier que l’Index de l’égalité professionnelle, à savoir au plus tard le 1er mars.

Par ailleurs, ces entreprises devront dans les prochaines années remplir des objectifs chiffrés. Elles doivent atteindre au 1er mars 2026 une proportion minimale de 30 % de personnes de chaque sexe parmi les cadres dirigeants et de 30 % parmi les membres d’instances dirigeantes. Cet objectif sera porté à 40 % à compter du 1er mars 2029.

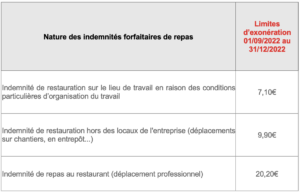

L’article 1er-II de la loi n° 2022-1157 du 16 août 2022 de finances rectificative a prévu une revalorisation des plafonds de remboursement de frais professionnels versés par les employeurs à leurs salariés au titre des dépenses supplémentaires de nourriture qu’ils supportent lors de l’accomplissement de leurs missions, en application d’un coefficient déterminé par arrêté, dans la limite de 4 %.

L’arrêté du 24 octobre 2022 fixe ce coefficient à 4 %, soit le maximum autorisé.

Cette revalorisation s’applique du 1er septembre 2022 au 31 décembre 2022.

Les frais professionnels versés aux salariés au titre de leurs dépenses supplémentaires de nourriture sont exonérés de cotisations sociales dans les limites suivantes.

Ces montants sont repris également dans une note diffusée le 4 novembre 2022 sur le site de l’Urssaf : « Frais professionnels : augmentation des limites d’exonération des remboursements de repas au 1er septembre 2022 ».