Actu-tendance n° 711

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : La clause de non-concurrence est la stipulation par laquelle le salarié s’engage à ne pas exercer une activité concurrente à celle de son employeur, après la rupture de son contrat de travail.

Pour être licite, la clause de non-concurrence doit remplir 5 critères cumulatifs dont l’obligation pour l’employeur de verser une contrepartie financière au salarié (Cass. Soc., 10 juillet 2002, n° 99-43.334).

Cette contrepartie financière est due si le salarié respecte son obligation de non concurrence (Cass. Soc., 29 janvier 2003, n°00-44.882).

En revanche, l’employeur est en droit de cesser de payer cette contrepartie si le salarié ne respecte pas cette obligation (Cass. soc., 5 mai 2004, n° 01-46.261).

Le salarié qui cesse de violer la clause de non-concurrence peut-il prétendre à nouveau au versement de la contrepartie financière ?

Cass. soc., 24 janvier 2024, n° 22-20.926

Un salarié, engagé en qualité de cadre technico-commercial d’une entreprise de location de matériel de travaux publics, a démissionné le 11 janvier 2018.

Son contrat de travail prévoyait une clause de non-concurrence d’une durée de 24 mois. Pour autant, le salarié a conclu un contrat de travail avec une entreprise concurrente du 1er mars 2018 au 31 août 2028.

Informé de cette situation, son ancien employeur a alors cessé de verser la contrepartie financière à la clause de non-concurrence et a saisi la juridiction prud’homale aux fins d’une part d’interdire au salarié de lui faire concurrence et d’autre part d’obtenir le paiement de diverses sommes en application de la clause de non-concurrence.

Pour sa part, le salarié, ayant cessé son activité concurrente, réclamait la reprise du versement de la contrepartie financière.

La Cour d’appel a constaté que le salarié avait effectivement violé sa clause de non-concurrence. Mais, elle a fait droit à sa demande au motif que :

- cette violation n’avait duré que 6 mois et

- l’employeur ne prouvait, ni même n’alléguait, que le salarié aurait ensuite poursuivi une activité concurrente.

Les juges ont alors condamné l’employeur à reprendre le versement de la contrepartie financière pour la durée restante de l’obligation de non-concurrence, soit 18 mois en l’espèce.

Saisie du pourvoi, la Cour de cassation censure cette décision considérant que « la violation de la clause de non-concurrence ne permet plus au salarié de prétendre au bénéfice de la contrepartie financière de cette clause, même après la cessation de sa violation ».

Autrement dit, le salarié qui viole son obligation de non-concurrence vis-à-vis de son précédent employeur perd définitivement son droit à la contrepartie financière, peu important qu’il la respecte de nouveau après.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 5 mai 2021, n° 20-10.092).

Rappel : La lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement (C. trav. L. 1235-2, al. 2 ; Cass. soc., 12 février 2014, n° 12-11.554).

En cas de saisine, il appartient aux juges de qualifier les faits invoqués (C. trav. art. L. 1235-1). Ils doivent ainsi rechercher la véritable cause du licenciement, sans s’en tenir au motif figurant dans la lettre de rupture du contrat. Ils peuvent ainsi restituer leur exacte signification aux faits invoqués par l’employeur.

Si l’employeur reproche dans la lettre de licenciement des manquements du salarié aux obligations professionnelles, le licenciement peut-il être fondé sur de l’insuffisance professionnelle ?

Cass. soc., 17 janvier 2024, n° 22-14.114

Dans cette affaire, un organisme de sécurité sociale (l’Urssaf du Languedoc-Roussillon) a licencié en janvier 2015 une salariée pour insuffisance professionnelle.

La lettre de licenciement mentionnait divers manquements de la salariée à ses obligations professionnelles tels que :

- son refus d’assurer, malgré les directives de son supérieur, le poste de secrétaire de l’instance départementale d’instruction des recours amiables ;

- ses absences aux comités de direction, sans prendre le soin de désigner un suppléant, alors qu’elle avait été alertée à plusieurs reprises par des instructions de son supérieur sur l’importance d’assister à ces réunions ;

- ses absences aux réunions de l’instance régionale de coordination des CHSCT au cours de l’année 2014 alors que sa fiche de poste précisait qu’elle gérait la politique régionale.

Contestant son licenciement, la salariée a saisi la juridiction prud’homale estimant que son licenciement constituait en réalité un licenciement disciplinaire.

Selon elle, l’employeur a opté pour un licenciement pour insuffisance professionnelle pour éviter l’intervention du conseil d’administration de l’organisme. En effet, l’article 30 de la CCN prévoyait que « seul le conseil d’administration d’une Urssaf peut décider du licenciement disciplinaire d’un agent de direction, après avis de la commission de discipline ».

La Cour d’appel a déclaré le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse. Selon elle, les faits relevés dans la lettre de licenciement ne revêtaient pas un caractère disciplinaire déguisé, dans la mesure où l’employeur reprochait à la salariée des difficultés de positionnement dans ses nouvelles fonctions de directrice régionale ainsi qu’une absence de résultats. Pour les juges d’appel, l’insuffisance était établie.

La Cour de cassation censure cette analyse en rappelant que :

- le juge, à qui il appartient d’apprécier la régularité de la procédure suivie et le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties après avoir ordonné, au besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles ;

- constitue une sanction toute mesure, autre que les observations verbales, prise par l’employeur à la suite d’un agissement du salarié considéré par l’employeur comme fautif, que cette mesure soit de nature à affecter immédiatement ou non la présence du salarié dans l’entreprise, sa fonction, sa carrière ou sa rémunération.

Il en résulte que si la lettre de licenciement fixe les limites du litige en ce qui concerne les faits articulés à l’encontre du salarié et les conséquences que l’employeur entend en tirer quant aux modalités de la rupture, il appartient au juge de qualifier les faits invoqués.

En l’espèce, la Cour de cassation constate que la lettre de licenciement reprochait à la salariée divers manquements à ses obligations professionnelles. La Cour d’appel ne pouvait donc pas conclure à l’insuffisance professionnelle. Les juges auraient dû en déduire que le licenciement avait été prononcé pour un motif disciplinaire, et vérifier si la procédure disciplinaire avait été respectée.

Note : Il convient de rappeler la distinction entre :

- un licenciement pour insuffisance professionnelle, qui se caractérise par l’incapacité du salarié à exercer ses fonctions de manière satisfaisante, par manque de compétences ;

- et un licenciement disciplinaire qui peut se caractériser notamment par un refus du salarié de respecter les consignes de son supérieur. Il s’agit dans ce cas, d’un licenciement pour faute, en l’occurrence pour insubordination.

Avant les ordonnances Macron de 2017, le licenciement prononcé en méconnaissance d’une garantie de fond, telle que la consultation d’un organe chargé de donner un avis sur une sanction disciplinaire, était jugé sans cause réelle et sérieuse (Cass. soc. 8 septembre 2021, n° 19-15.039).

A l’époque des faits, la salariée sollicitait donc la condamnation de son employeur pour licenciement sans cause réelle et sérieuse pour ne pas avoir respecté la procédure prévue par la CCN.

Désormais, le non-respect de la procédure conventionnelle/statutaire de consultation préalable au licenciement constitue une irrégularité de procédure. Dans ce cas, si le licenciement est jugé justifié, le juge accorde au salarié, à la charge de l’employeur, une indemnité qui ne peut être supérieure à un mois de salaire (c. trav. art. L. 1235-2).

Rappel : Depuis la loi Travail de 2016, l’article L. 3121-63 du Code du travail précise que les forfaits annuels en jours sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».

Le salarié et l’employeur doivent conclure une convention individuelle de forfait qui fixe le nombre de jours travaillés (C. trav., art. L. 3121-55).

L’employeur doit s’assurer régulièrement que la charge de travail du salarié soumis à une convention de forfait en jours est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail (C. trav., art. L. 3121-60).

L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine (C. trav., art. L. 3121-64) :

les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;

les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;

les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévu au 7° de l’article L. 2242-17.

L’employeur peut-il invoquer des contraintes internes liées à l’entreprise pour justifier du non-respect des dispositions conventionnelles et notamment du report de l’entretien annuel de suivi de la charge de travail ?

Cass. soc., 10 janvier 2024, n° 22-13.200

Dans cette affaire, le contrat de travail d’un directeur d’hôtel prévoyait un forfait de 217 jours de travail par an sur le fondement de la convention collective nationale (CCN) des hôtels, cafés restaurants.

Après avoir démissionné en janvier 2019, le salarié a saisi la juridiction prud’homale de diverses demandes relatives à l’exécution de son contrat de travail, dont notamment la privation d’effet de sa convention de forfait en jours pour non-respect par l’employeur des dispositions de la CCN.

Le salarié reprochait à son employeur de n’avoir pas respecté les exigences de suivi de la charge de travail prévues par la CCN. En effet, celle-ci prévoyait que « chaque salarié ayant conclu une convention de forfait en jours devra bénéficier chaque année d’un entretien avec son supérieur hiérarchique au cours duquel seront évoquées la charge de travail du salarié, l’amplitude de ses journées d’activité, l’organisation du travail dans l’entreprise, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle et familiale, ainsi que sa rémunération ».

Or en l’espèce, aucun entretien annuel n’a eu lieu en 2018.

Pour sa défense, l’employeur faisait valoir qu’en raison de la démission de son directeur général, le 31 décembre 2018, et de la prise de fonction le 21 janvier 2019 du nouveau directeur des opérations, les directeurs des différents hôtels avaient été convoqués pour leur entretien individuel de suivi de l’année 2018 en mars 2019. Ainsi, l’entretien de 2018 avait simplement été reporté.

La Cour d’appel a rejeté la demande du salarié et suivi les arguments de l’employeur estimant qu’« eu égard à la nécessité de décaler l’ensemble des entretiens des directeurs du fait des contraintes de la société, le recul de la date d’entretien du salarié au 6 mars 2019 était admissible et légitime ».

La Cour de cassation censure cette décision considérant, sur le fondement des articles L. 3121-60, L. 3121-64 et l’article de la CCN, que les contraintes internes à l’entreprise ne pouvaient pas justifier les manquements de l’employeur au suivi de la charge de travail du salarié en forfait jours dans la mesure où :

- lors de l’entretien annuel réalisé en 2017, le salarié avait signalé que sa charge de travail avait eu un « impact sérieux d’un niveau 4/5 » ;

- le non-respect du repos hebdomadaire s’était répété à plusieurs reprises en 2018.

Note : La Cour de cassation admet de manière constante que si l’accord collectif présente toutes les protections requises afin de garantir la santé, la sécurité et le suivi de la charge du travail du salarié en forfait jours mais que l’employeur ne les respecte pas, le forfait est privé d’effet (Cass. soc., 2 juillet 2014, n° 13-11.940).

Si la Cour de cassation admet la possibilité, dans certains cas, de reporter la date d’un entretien annuel c’est à la condition que le salarié ne se soit pas plaint de sa charge de travail. En effet, il n’est pas conseillé de reporter un entretien si l’employeur, informé de la surcharge de travail du salarié en forfait jours, n’y a pas remédié.

Par ailleurs, dans cette affaire, la Cour a précisé que l’employeur ne peut pas remédier à la surcharge de travail en procédant à une compensation. En l’espèce, la charge de travail du salarié avait entraîné des dépassements de son forfait de 25 jours en 2016, de 26 jours en 2017 et de 30 jours en 2018. L’employeur avait imposé au salarié un forfait de 166 jours en 2018 pour compenser les 51 jours de dépassement de forfait entre 2016 et 2017 et avait payé les 30 jours de dépassement du forfait de 2018. Mais, pour la Cour de cassation, l’employeur ayant été informé de la surcharge de travail du salarié aurait dû mettre en place des mesures de nature à y remédier en temps utile. La Cour d’appel ne pouvait pas juger que la récupération ou le paiement des jours de dépassement du forfait constituait de telles mesures.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : L’article L. 2312-8 du Code du travail dispose que le CSE « est informé et consulté sur les questions intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise, notamment sur :

1° Les mesures de nature à affecter le volume ou la structure des effectifs ;

2° La modification de son organisation économique ou juridique ;

3° Les conditions d’emploi, de travail, notamment la durée du travail, et la formation professionnelle ;

4° L’introduction de nouvelles technologies, tout aménagement important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail ;

5° Les mesures prises en vue de faciliter la mise, la remise ou le maintien au travail des accidentés du travail, des invalides de guerre, des invalides civils, des personnes atteintes de maladies chroniques évolutives et des travailleurs handicapés, notamment sur l’aménagement des postes de travail.

L’article L. 2315-45 du Code du travail prévoit que « un accord d’entreprise conclu dans les conditions prévues au premier alinéa de l’article L. 2232-12 peut prévoir la création de commissions supplémentaires pour l’examen de problèmes particuliers.

Le cas échéant, l’employeur peut adjoindre à ces commissions avec voix consultative des experts et des techniciens appartenant à l’entreprise et choisis en dehors du comité. Les dispositions de l’article L. 2315-3 relatives au secret professionnel et à l’obligation de discrétion leur sont applicables.

Les rapports des commissions sont soumis à la délibération du comité ».

Lors d’une procédure d’information et de consultation du CSE sur un projet de cession, l’employeur peut-il mettre en place une commission d’approfondissement afin de tenir des réunions sur des thèmes liés au projet ?

Cass. soc., 6 décembre 2023, n° 22-16.814

Une plateforme, membre d’une UES (unité économique et sociale), a engagé en septembre 2021 une procédure d’information et de consultation de son comité social et économique d’établissement (CSE) sur un projet de cession d’une société.

Parallèlement à la procédure d’information-consultation, la plateforme Normandie a mis en place une commission d’approfondissement qui s’est réunie plusieurs fois sur des thèmes liés au projet.

En octobre 2021, le CSE a assigné les sociétés membre de la plateforme, devant le président du tribunal judiciaire, aux fins de suspendre, sous astreinte, les réunions de la commission d’approfondissement et lui accorder une provision à valoir sur des dommages-intérêts.

Il soutenait que l’employeur n’était pas compétent pour instituer unilatéralement une commission, composée d’une partie des membres du comité social et économique, qu’il charge d’approfondir sur une question intéressant l’organisation, la gestion et la marche générale de l’entreprise (l’un des domaines visés par l’article L. 2312-8 du Code du travail).

Pour le CSE, la mise en place de cette commission était irrégulière dans la mesure où l’article L. 2315-45 du Code du travail ne permet la mise en place de commissions supplémentaires que par voie d’accord d’entreprise majoritaire.

La Cour d’appel a débouté le CSE considérant que l’organisation et la tenue de réunions de cette commission par l’employeur n’étaient pas illicites dès lors que la procédure d’information consultation du CSE avait été respectée.

La Cour de cassation approuve l’arrêt d’appel.

Note : Dans cet arrêt, les juges du fond admettent la possibilité pour l’employeur d’instituer unilatéralement une commission qu’il charge d’approfondir des sujets entrant dans le champ de l’information consultation du CSE, dans la mesure où la procédure d’information et de consultation du CSE est respectée.

Législation et réglementation

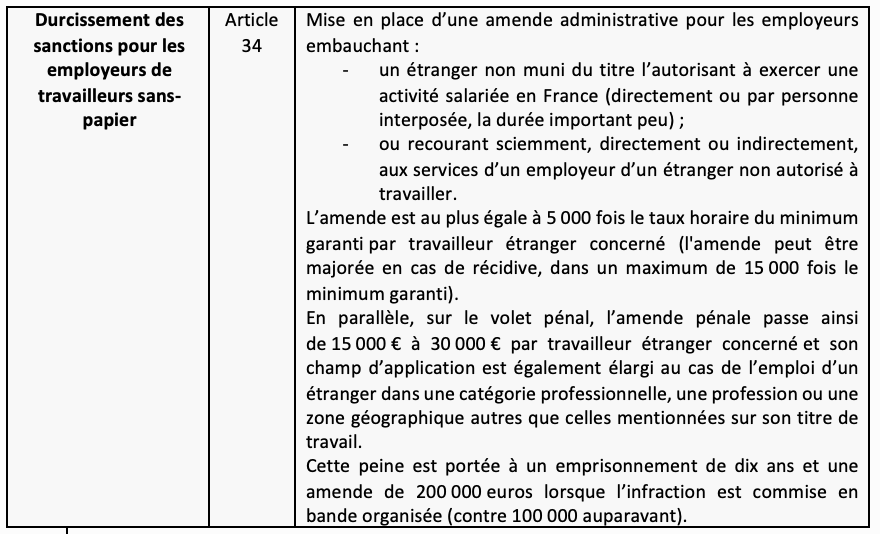

Pour mémoire, le projet de loi Immigration, a été adoptée définitivement par le Parlement le 21 décembre 2023.

Le Conseil constitutionnel qui avait été saisi sur la constitutionnalité de la loi, a rendu sa décision le 25 janvier 2024, par laquelle il censure 32 des 86 articles du texte.

En revanche, les mesures liées au travail sont déclarées conformes à la constitution.

La loi ayant été publiée au Journal Officiel du 27 janvier 2024 (Loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024), nous faisons le point sur les mesures validées et intéressant le droit du travail.

Pour rappel, l’aide financière apportée aux salariés par le CSE ou les employeurs en vue du financement de certains services à la personne ou des activités de garde d’enfant n’a pas le caractère de rémunération et est exclue de l’assiette des cotisations et contributions sociales dans la limite d’un montant fixé par arrêté (BOSS, Assiette générale, § 230).

Pour l’année 2023, l’aide était exonérée à hauteur de 2 301 € par an et par salarié.

Le 10 janvier 2024, le réseau des Urssaf avait annoncé que l’aide sera exonérée à hauteur de 2 421 € pour l’année 2024.

Comme prévu, un arrêté du 29 décembre 2023, publié au Journal Officiel du 25 janvier confirme cette revalorisation.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Jurisprudence

Cass. 2e civ., 25 janvier 2024, n° 22-14.739

La Cour de cassation rappelle qu’une clause d’exclusion n’est pas formelle au sens de l’article L. 113-1 du Code des assurances lorsqu’elle ne se réfère pas à des critères précis et nécessite interprétation.

Législation et réglementation

Des dérogations en matière de taux, d’assiette et/ou de répartition des cotisations de retraite complémentaire ont pu être définies par les branches ou les entreprises avant le 2 janvier 1993, ces dérogations pouvant s’appliquer de manière différente aux cadres, assimilés cadres et non-cadres.

Cette fiche vient préciser qu’il appartient aux entreprises concernées d’assurer le suivi des changements de classifications professionnelles, consécutifs aux décisions de la commission paritaire de l’Apec, pour appliquer les cotisations de retraite complémentaire adéquates aux salariés en fonction de leur statut(cadres, assimilés cadres et non-cadres).

Un décret n° 2023-1247 du 22 décembre 2023 permet aux sage-femmes d’adresser des patients à des psychologues pour des séances d’accompagnement psychologique prises en charge par les régimes obligatoires d’assurance maladie.

Comme cela fût le cas en matière de frais de santé, le CCSF a rendu le 30 janvier 2024, un avis sur la lisibilité des contrats d’assurance prévoyance pour les salariés du secteur privé et les travailleurs non-salariés.

Il fixe des modèles de tableau à mettre en place par les professionnels sur les principales garanties de prévoyance ( décès, incapacité et invalidité) et prend acte de « l’engagement des professionnels à mettre en œuvre ces tableaux des exemples de prise en charge des principales garanties de prévoyance existant au plus tard le 1er janvier 2025 ».

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Le 15 janvier 2024, la Cour d’appel de Paris a annoncé la mise en place d’une chambre spécialisée dans les contentieux « émergents », et en charge des litiges liés au devoir de vigilance, aux obligations de publication d’informations en matière de durabilité et à la responsabilité écologique.

Selon le communiqué de presse, cette chambre sera en charge « des contentieux transversaux mettant en jeu des questions environnementales ».

Elle sera également compétente « pour statuer en appel sur les décisions rendues par le tribunal judiciaire dans les litiges relatifs au devoir de vigilance fondés sur les articles L. 225-102-4 et L. 225-102-5 du Code de commerce, ainsi que sur les litiges portant sur la publication d’informations en matière de durabilité par les entreprises ».

Les premières affaires jugées par cette chambre devraient se tenir au cours du premier semestre 2024.