Actu-tendance n° 676

DROIT DU TRAVAIL

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : La Cour de cassation juge de manière constante que l’obligation de payer le salaire dû au salarié incombe à l’employeur, et il lui appartient d’établir qu’il a exécuté son obligation (Cass. soc., 6 avril 1999, n° 96-44.981).

La Cour de cassation illustre une nouvelle fois cette obligation dans une décision du 29 mars 2023 concernant le paiement des indemnités de congés payés.

La remise des bulletins de paie suffit-elle à justifier que l’employeur a effectivement payé le salaire ainsi que les indemnités de congés payés ?

Cass. soc., 29 mars 2023, n° 21-19.631

Dans cette affaire, un salarié engagé en qualité de pâtissier a saisi la juridiction prud’homale afin d’obtenir diverses sommes au titre de l’exécution de son contrat de travail. Il réclamait notamment un rappel de salaire, ainsi que des indemnités de congés payés.

Les juges du fond ont rejeté ses demandes, considérant que le salarié ne fournissait pas d’éléments suffisants pour étayer ses demandes. Selon eux :

- les comptes bancaires transmis de façon très parcellaire par le salarié ne permettaient pas de conforter ses allégations ;

- les trois attestations qu’il avait versées aux débats n’étaient pas probantes.

Pour les juges, l’hypothèse selon laquelle le salarié avait travaillé pendant plus de 8 mois sans être payé ni réclamer son salaire, était peu probable.

Le salarié s’est pourvu en cassation. Pour lui, il appartenait à l’employeur de rapporter la preuve du paiement du salaire, nonobstant la délivrance de bulletins de paie, notamment par la production de documents comptables.

La Cour de cassation lui a donné raison sur le fondement de :

- l’article 1353 du Code civil qui dispose que « celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation» ;

- et l’article L. 3243-3 du Code du travail qui précise que « l’acceptation sans protestation ni réserve d’un bulletin de paie par le travailleur ne peut valoir, de sa part, renonciation au paiement de tout ou partie du salaire et des indemnités ou accessoires de salaire qui lui sont dus en vertu de la loi, du règlement, d’une convention ou d’un accord collectif de travail ou d’un contrat».

Elle a déduit de la combinaison de ces deux articles que malgré la délivrance de la fiche de paie, l’employeur devait prouver le paiement du salaire, notamment par la production de pièces comptables.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence. La Cour de cassation a rappelé cette solution notamment dans un arrêt du 1er mars 2023 (Cass. soc., 1er mars 2023, n° 21-19.497) : il appartient à l’employeur, débiteur de l’obligation de paiement du salaire, d’établir qu’il a exécuté son obligation.

Rappel : L’article 4 de la convention Unédic relative au contrat de sécurisation professionnelle (CSP) du 26 janvier 2015 précise que la rupture du contrat de travail résultant de l’acceptation par le salarié d’un CSP doit avoir une cause économique réelle et sérieuse.

L’appréciation de cette cause ne peut résulter que des motifs énoncés par l’employeur dans un document écrit (Cass. soc., 18 janvier 2023, n° 21-19.349).

Le motif peut figurer dans le document d’information sur le CSP, ou dans la lettre de licenciement à titre conservatoire que l’employeur peut être tenu d’adresser au salarié (Cass. soc., 17 mars 2015, n° 13-26.941).

Cet écrit doit être porté à la connaissance du salarié au plus tard au moment de l’acceptation du dispositif (Cass. soc., 27 mai 2020, n° 18-20.153).

En outre, l’article L. 1235-2 du Code du travail dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié.

L’article R. 1233-2-2 du Code du travail précise que l’employeur dispose d’un délai de 15 jours pour préciser les motifs du licenciement.

Ce délai s’applique t – il lorsque la rupture du contrat résulte de l’acceptation d’un CSP par le salarié ? Le cas échéant, à partir de quelle date ce délai commence-t-il à courir ?

Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-18.636

Deux salariées ont été convoquées à un entretien préalable qui s’est tenu le 21 septembre 2018, au cours duquel leur a été proposé le CSP et leur a été remis un courrier spécifiant les motifs économiques de la rupture. Le 28 septembre 2018, elles ont adhéré au CSP. La rupture de leurs contrats est intervenue le 12 octobre 2018.

L’employeur avait adressé une lettre de licenciement aux salariées le 9 octobre 2018 leur indiquant les motifs économiques de la rupture, ainsi que des précisions quant à la suppression de leurs postes de travail.

Contestant les motifs de la rupture, les salariées ont saisi la juridiction prud’homale afin que leur licenciement soit déclaré sans cause réelle et sérieuse en raison de l’insuffisance de motivation du document d’information remis le jour de l’entretien préalable.

La Cour d’appel a débouté les salariées considérant que l’employeur n’avait commis aucun manquement dans la mesure ou :

- celles-ci se sont vu remettre le jour de l’entretien préalable et avant leur adhésion au dispositif, un document d’information sur le dispositif du CSP et un courrier spécifiant les motifs économiques de la rupture ;

- et postérieurement, un courrier précisant la suppression de leurs postes de travail.

Les salariées se sont pourvues en cassation, en considérant que la Cour d’appel aurait dû rechercher si la date à laquelle elles avaient adhéré au CSP n’était pas antérieure à la lettre du 9 octobre 2018 qui les informait de la suppression de leurs postes.

La Cour de cassation n’adhère pas à ce raisonnement. Elle juge que : « lorsque la rupture du contrat de travail résulte de l’acceptation par le salarié d’un CSP, le document par lequel l’employeur informe celui-ci du motif économique de la rupture envisagée peut être précisé par l’employeur, soit à son initiative, soit à la demande du salarié, dans le délai de quinze jours suivant l’adhésion de ce dernier au dispositif ».

Il ressort de cette décision que la procédure de précision du motif invoqué à l’appui d’un licenciement, instaurée par l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, s’applique en cas d’adhésion d’un salarié au CSP.

Dans ce cas, l’employeur dispose d’un délai de 15 jours à compter de l’adhésion du salarié au CSP pour préciser le motif économique de la rupture.

Note : C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation se prononce sur la possibilité pour l’employeur de préciser le document informant le salarié sur le motif économique en cas de proposition de CSP, dans le délai de 15 jours à compter de l’adhésion du salarié à ce dispositif, soit à son initiative soit à la demande du salarié.

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : En principe, seuls les candidats présentés par le syndicat et ayant obtenu 10% au premier tour des élections professionnelles du CSE peuvent être désignés délégués syndicaux (DS) (C. trav. art. L. 2143-3).

Par exception, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou parmi ses anciens élus, dans certaines hypothèses, notamment, en cas de renonciation des candidats qui remplissent les conditions mentionnées au premier alinéa de l’article L. 2143-3 du Code du travail.

La renonciation des candidats présentés par une organisation syndicale et ayant obtenu moins de 10% est-elle nécessaire préalablement à la désignation par cette organisation d’un adhérent en qualité de DS ?

Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-24.752

Une société dotée de plusieurs établissements a organisé des élections professionnelles à l’occasion desquelles un syndicat a été reconnu représentatif.

Le syndicat a notifié à la société la désignation d’un de ses adhérents en qualité de DS en remplacement d’un DS ayant renoncé à son droit d’être désigné DS. Il justifiait de la renonciation écrite des candidats ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés.

La société a saisi le tribunal judicaire pour contester la désignation du DS. Elle faisait valoir que la désignation d’un adhérent du syndicat en qualité de DS est subordonnée à la condition que tous les candidats présentés par le syndicat aux dernières élections professionnelles aient préalablement renoncé par écrit à leur droit d’être désigné délégué syndical.

Or, en l’espèce, un candidat n’ayant pas obtenu 10% des suffrages n’avait pas renoncé préalablement à la désignation de l’adhérent ; de sorte que, pour le tribunal judiciaire, cette désignation devait être annulée.

La Cour de cassation n’est pas de cet avis. Elle juge que la renonciation au droit d’être désigné DS prévue par l’article L. 2143-3 est celle des candidats présentés par l’organisation syndicale aux dernières élections professionnelles ayant recueilli au moins 10 % des suffrages exprimés.

La renonciation écrite préalable n’est ainsi exigée que des candidats de l’organisation syndicale en cause ayant obtenu au moins 10 % des suffrages.

Note : Il résulte de cet arrêt que seuls les candidats présentés par l’organisation syndicale ayant obtenu au moins 10% des suffrages exprimés sont concernés par la renonciation au droit d’être désigné délégué syndical.

C’est à notre connaissance la première fois que la Cour de cassation donne cette précision. Dans un arrêt du 9 juin 2021, la Cour de cassation avait rappelé que la désignation d’un DS parmi les salariés n’ayant pas obtenu 10 % des suffrages exprimés était subordonnée à la renonciation préalable et par écrit de tous les élus ou candidats remplissant le critère d’audience (Cass. soc., 9 juin 2021, n° 19-24.678 publié).

La question de la renonciation des candidats ayant obtenu moins de 10% des suffrages restait donc à clarifier.

Rappel : Il résulte de l’article L. 2315-94 du Code du travail que le CSE peut faire appel à un expert habilité lorsqu’un risque grave, identifié et actuel, révélé ou non par un accident du travail, une maladie professionnelle ou à caractère professionnel est constaté dans l’établissement ou encore en cas d’introduction de nouvelles technologies ou de projet important modifiant les conditions de santé et de sécurité ou les conditions de travail.

En outre, le CSE peut faire appel à tout type d’expertise rémunérée par ses soins pour la préparation de ses travaux (C. trav. art. L. 2315-94).

Par ailleurs, selon les articles L. 2315-86 et R. 2315- 49 du Code du travail, l’employeur doit saisir le juge judiciaire dans un délai de dix jours à compter de la délibération du comité social et économique décidant le recours à l’expertise s’il entend contester la nécessité de l’expertise.

Quel est le point de départ du délai de contestation de la nécessité d’une expertise ?

Cass. soc., 5 avril 2023, n° 21-23.347

Le CSE central de l’unité économique et sociale d’une société a décidé le 23 mars 2021 du recours à une expertise relative à « la santé, à la sécurité et aux conditions de travail » des salariés.

Un expert a été désigné pour effectuer l’expertise votée le 23 mars 2021 « au titre de l’article L. 2315-94 du Code du travail ».

Soutenant que la mesure décidée par le CSE était une expertise libre, relevant de l’article L. 2315-81 du Code du travail, et qu’en tout état de cause aucun risque grave n’était démontré, les sociétés de l’UES ont assigné le CSE et l’expert devant le président du tribunal judiciaire afin que :

- d’une part, il soit jugé que l’expertise votée était une expertise libre ;

- et d’autre part, que les honoraires de l’expert désigné soient à la charge exclusive du CSE.

Le tribunal saisi a jugé l’action irrecevable au motif que le délai de 10 jours pour contester la nécessité de l’expertise était dépassé, puisque le recours a été formé le 23 avril 2021, alors que l’expertise avait été votée le 23 mars 2021.

Le tribunal en a déduit que les demandeurs étaient seulement recevables à contester le choix de l’expert désigné le 15 avril 2021.

Les demandeurs se sont pourvus en cassation soutenant que le délai de contestation ne commence à courir qu’à compter du jour où l’employeur a été informé de la nature et de l’objet de l’expertise.

Or, en l’espèce, au moment de la décision du recours à l’expertise, il y avait une ambigüité quant à la nature et l’objet de l’expertise, ce qui ne permettait pas d’en déterminer la nécessité.

La Cour de cassation donne raison aux demandeurs. Elle retient que le délai de contestation de la nécessité d’une expertise ne court qu’à compter du jour où l’employeur a été mis en mesure d’en connaître sa nature et son objet.

En conséquence, pour la Cour de cassation, le président du tribunal saisi aurait dû rechercher si l’employeur avait été informé, avant la délibération du 15 avril 2021, de la nature et de l’objet de l’expertise.

Législation et réglementation

A l’occasion des jeux Olympiques et Paralympiques (JOP) qui se tiendront en France en 2024, un projet de loi visant à aménager les règles légales dans plusieurs matières, notamment en droit du travail a été définitivement adopté par l’Assemblée nationale le 11 avril 2023 et par le Sénat le 12 avril, après un passage en commission mixte paritaire.

Le projet de loi introduit un dispositif spécifique relatif à l’ouverture des commerces le dimanche sous certaines conditions (projet de loi, art. 25). L’objectif est de permettre l’ouverture des commerces le dimanche afin de répondre aux besoins générés par l’afflux de touristes, de travailleurs ou encore de sportifs pendant le déroulement des Jeux.

Ainsi, le texte prévoit que le préfet pourra autoriser l’ouverture le dimanche des établissements de vente au détail qui mettent à disposition des biens ou des services des commerces situés dans les communes d’implantation des sites de compétition, ainsi que dans les communes limitrophes ou à proximité.

Le repos hebdomadaire des salariés serait accordé par roulement et un autre jour que le dimanche.

Le projet de loi précise également que l’autorisation sera accordée « après avis du conseil municipal, de l’organe délibérant de l’établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre dont la commune est membre, de la chambre de commerce et d’industrie, de la chambre des métiers et de l’artisanat, des organisations professionnelles d’employeurs et des organisations syndicales de salariés intéressées, donnés dans un délai d’un mois à compter de la saisine par le représentant de l’État dans le département ».

En outre, le projet précise que cette dérogation au repos dominical s’effectuera sur la base du volontariat des salariés qui devront donner leur accord par écrit à leur employeur. Le salarié pourra revenir à tout moment sur sa décision de travailler le dimanche, à condition d’en informer par écrit son employeur en respectant un délai de 10 jours francs.

Ils devront bénéficier des contreparties légales prévues dans le cadre des « dimanches du maire » (rémunération double et repos compensateur).

Ce dispositif dérogatoire sera applicable du 15 juin 2024 au 30 septembre 2024 et s’appliquera de façon supplétive, c’est-à-dire à défaut ou en complément de toute autre dérogation dont bénéficierait déjà l’employeur.

La loi de financement rectificative de la sécurité sociale (LFRSS) pour 2023, portant réforme des retraites, a été promulguée par le Président de la république et publiée au Journal Officiel du 15 avril 2023, après la décision du Conseil constitutionnel rendue le 14 avril 2023.

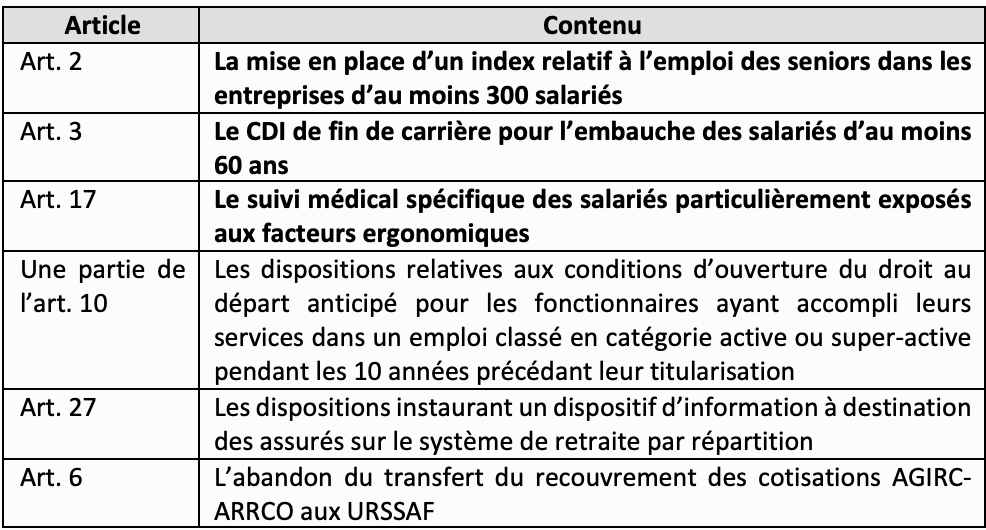

Dans cette décision, le Conseil a partiellement validé le projet de réforme, rejetant six dispositions considérées comme des « cavaliers sociaux ».

Pour rappel, la loi portant réforme des retraites avait été définitivement adoptée suite à l’utilisation de l’article 49.3 de la Constitution par le gouvernement. La décision du Conseil constitutionnel saisi le 21 mars 2023 par la Première ministre, ainsi que des députés et sénateurs, était attendue avant que la loi puisse entrer en vigueur.

Les députés et les sénateurs contestaient, dans leur saisine du Conseil :

- la procédure d’adoption de la loi ;

- la place des articles 2 (index des seniors), 3 (CDI de fin de carrière), 10 (report de l’âge de la retraite), 17 (prévention de l’usure professionnelle) et 35 (prévisions des charges des organismes concourant au financement des régimes obligatoires de sécurité sociale) dans la loi déférée ;

- la conformité à la Constitution de certaines dispositions des articles 10, 11 (départ anticipés) et 17 de la loi déférée.

Les parlementaires soutenaient que le recours à un projet de loi de financement rectificative de la sécurité sociale (PLFRSS) constitue « un détournement de procédure dans le seul but de permettre au Gouvernement de bénéficier des conditions d’examen accéléré prévues à l’article 47-1 de la Constitution » et qu’une réforme de cette nature aurait dû être examinée selon la procédure législative ordinaire.

Dans sa décision n° 2023-849 DC du 14 avril, le Conseil constitutionnel a validé la procédure d’adoption de la loi. Il a considéré que le choix du gouvernement de faire passer la réforme par LFRSS ne méconnaît aucune exigence constitutionnelle.

Toutefois, le Conseil a censuré six articles considérant qu’ils n’avaient pas leur place dans une LFRSS.

En revanche, les articles 10 (report de l’âge) et 35 (prévisions des charges des organismes participant au financement des régimes obligatoire) ont été considérés comme ayant leur place dans une LFRSS.

Ci-dessous une synthèse des dispositions censurées par le Conseil constitutionnel:

Notons que le Conseil constitutionnel a censuré ces dispositions au seul motif que la LFRSS n’est pas l’outil adéquat pour leur mise en œuvre. Cette censure ne « préjuge pas de la conformité de leur contenu aux autres exigences constitutionnelles ».

Il est donc possible (voire probable) que tout ou partie de ces mesures soient réintroduites dans un autre projet de loi. C’est notamment le cas de l’index seniors et du CDI de fin de carrière. L’ouverture préalable d’une négociation interprofessionnelle sur l’emploi des seniors est également une possibilité.

Le décret sur la mise en œuvre de la présomption de démission en cas d’abandon de poste volontaire du salarié a été publié au Journal officiel du 18 avril 2023.

Pour rappel, la loi « marché du travail » a créé une présomption de démission en cas d’abandon volontaire du salarié de son poste de travail (nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail) dans l’objectif :

- d’une part, de limiter les perturbations engendrées par les abandons de poste dans les entreprises ;

- d’autre part, de permettre l’application à ces salariés des règles d’indemnisation du chômage prévues en cas de démission, afin « qu’un salarié licencié à l’issue d’un abandon de poste dispose d’une situation plus favorable en matière d’assurance chômage qu’un salarié qui démissionne et qui n’est pas indemnisé» (rapport du Sénat n°61 du 19 octobre 2022).

Le nouvel article L.1237-1-1 du Code du travail prévoit certaines garanties de procédure tant pour le salarié que pour l’employeur, qui visent notamment à s’assurer que l’abandon de poste est volontaire et réitéré.

Ainsi, il a été prévu que la présomption de démission ne sera applicable que lorsque l’employeur aura mis en demeure le salarié de justifier son absence ou de reprendre son poste de travail, par lettre recommandée ou remise en main propre, dans un certain délai fixé par décret.

Le décret n° 2023-275 du 17 avril 2023 précise qu’en l’absence de réponse dans un délai minimum de 15 jours après la présentation de la lettre, le salarié sera présumé démissionnaire.

La date d’expiration de ce délai constituera la date de rupture effective du contrat de travail, sauf si le salarié relève de l’un des cas de démission légitime (raisons médicales, exercice du droit de grève ou droit de retrait etc.).

Dans la foulée, le ministère du travail a publié un Questions/Réponses (Q.R) donnant des précisions sur la présomption de démission.

Soulignons que le Questions/Réponses du ministère du travail est dénué de caractère coercitif. L’employeur n’est donc pas contraint d’appliquer à la lettre la position du ministère, laquelle reflète néanmoins la philosophie du dispositif mis en place, à savoir limiter la prise en charge par Pôle emploi.

Le Q.R indique notamment que :

- l’employeur n’est pas obligé de mettre en demeure son salarié qui abandonne son poste. La mise en demeure s’impose seulement s’il souhaite mettre fin à la relation de travail avec le salarié (Q.R n°1);

Observation actance : Ce positionnement soulève d’ores et déjà des interrogations. A date, nous estimons que l’employeur conserve en vertu de son pouvoir de direction la possibilité de choisir entre la mise en œuvre de ce nouveau dispositif et l’engagement d’une procédure de licenciement pour faute grave (l’absence injustifiée constituant toujours un manquement du salarié à ses obligations contractuelles), même si la logique veut dorénavant à notre sens que le premier devienne le principe et le second l’exception. Il ne peut être exclu que Pôle emploi refuse à l’avenir d’indemniser les collaborateurs licenciés pour faute grave du fait d’un abandon de poste.

- la mise en demeure doit obligatoirement mentionner le délai dans lequel le salarié doit reprendre son poste (Q.R n°2) ; l’employeur peut également préciser les conséquences du refus du salarié de reprendre son poste ;

- il est recommandé aux employeurs d’envoyer la mise en demeure par LRAR. En cas de refus du salarié de prendre connaissance de la mise en demeure, cette dernière sera considérée comme notifiée régulièrement dès lors qu’elle a bien été présentée au domicile du salarié(Q.R n°3); il en est de même si le salarié, par négligence, n’a pas fourni à son employeur la bonne adresse de son domicile ;

- si le salarié répond à la mise en demeure de son employeur en justifiant son absence à son poste de travail par un motif légitime, la procédure permettant de présumer d’une démission ne doit pas être conduite à son terme (Q.R n°4) ;

- les règles de droit commun s’agissant du préavis en cas de démission s’appliquent (Q.R n°7, 8 et 9) ;

- Le salarié peut saisir le conseil des prud’hommes pour contester l’application de la présomption de démission (Q.R n° 13).

La présomption de démission privera le salarié de la possibilité de bénéficier des allocations de l’assurance chômage, sauf s’il relève de l’un des cas de démission légitime.

PROTECTION SOCIALE COMPLEMENTAIRE

Jurisprudence – Protection sociale

Rappel : L’article 2224 du Code civil fixe le délai de prescription de droit commun à 5 ans pour les actions personnelles ou mobilières.

Néanmoins, l’article L. 1471-1 du Code du travail dispose que : « Toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par 2 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit ».

L’article L. 3245-1 du Code du travail, quant à lui précise que « L’action en paiement ou en répétition du salaire se prescrit par 3 ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer. La demande peut porter sur les sommes dues au titre des trois dernières années à compter de ce jour ou, lorsque le contrat de travail est rompu, sur les sommes dues au titre des trois années précédant la rupture du contrat ».

La question qui se posait devant la Cour de cassation en l’espèce, était de savoir quel est le délai de prescription applicable à une action en demande de paiement de la participation.

Cass. soc. 13 avril 2023, n° 21-22.455

Dans cette affaire, à la suite d’une rupture conventionnelle en juillet 2017, une salariée a intenté une action devant le Conseil de prud’hommes en septembre 2019, afin que son employeur lui verse une somme au titre de la participation pour l’exercice 2004-2005.

Elle soutenait :

- qu’elle n’avait eu connaissance de son droit au titre de la participation pour l’exercice 2004-2005 qu’à la fin du mois d’octobre 2017 ;

- que la prescription applicable à une telle action était celle de 3 ans relative aux actions en paiement de salaire ; de sorte que son action introduite en septembre 2019 était recevable.

La Cour d’appel a débouté la salariée, considérant que son contrat de travail ayant été rompu le 31 juillet 2017, sa demande ne pouvait porter que sur la période non atteinte par la prescription, soit du 31 juillet 2014 au 31 juillet 2017. Elle en a déduit que son action au titre de la participation pour l’exercice 2004-2005 était prescrite.

La Cour de cassation n’est pas du même avis et casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que la durée de la prescription est déterminée par la nature de la créance invoquée.

Elle juge que « la demande en paiement d’une somme au titre de la participation aux résultats de l’entreprise, laquelle n’a pas une nature salariale, relève de l’exécution du contrat de travail et est soumise à la prescription biennale de l’article L. 1471-1 du code du travail ».

En d’autres termes, l’action en paiement de la participation est liée à l’exécution du contrat de travail et relève donc de la prescription biennale.

Note : Cette décision s’inscrit dans la lignée d’un arrêt de la Cour de cassation rendue le 23 mars 2022 dans lequel elle précisait que le délai de prescription triennale applicable aux actions en paiement ou en répétition de salaire n’était pas applicable en matière de participation, laquelle n’a pas une nature salariale (Cass. soc., 23 mars 2022, n° 21-22.455).

Néanmoins, la Cour de cassation ne se prononçait pas clairement sur la prescription applicable, à savoir la prescription quinquennale de droit commun, ou la prescription spéciale de deux ans applicable en matière d’exécution du contrat de travail ; ce point restait donc à clarifier.

Législation et réglementation

Un arrêté du 4 avril 2023 modifie plusieurs dispositions afin d’améliorer la transparence et la lisibilité sur les frais du plan d’épargne retraite et de l’assurance-vie.

Pour mémoire, l’arrêté du 7 août 2019 portant application de la réforme de l’épargne retraite avait fixé le contenu de l’information devant être transmise avant l’ouverture d’un plan d’épargne retraite (PER) sur chaque actif et devant faire l’objet d’actualisation chaque année.

Ce texte avait ensuite été modifié par un arrêté du 24 février 2022 portant renforcement de la transparence sur les frais du plan d’épargne retraite et de l’assurance-vie.

L’arrêté du 4 avril 2023 modifie à nouveau le contenu des informations dans le même objectif de transparence.

Ainsi, le texte prévoit :

- qu’au sein du tableau unique des frais de gestion, les unités de compte devront être classées par catégorie en fonction des différents actifs qui les composent ;

- le tableau sur la performance des actifs du plan devra comporter une colonne relative à l’indicateur synthétique de risque de l’actif.

L’arrêté entrera en vigueur principalement le 1er juillet 2023. Seules les dispositions concernant l’information annuelle mentionnée à l’article L. 132-22 du code des assurances et à l’actualisation annuelle mentionnée l’article L. 224-7 du code monétaire et financier entreront en vigueur au 1er janvier 2024.

La finance dite « décentralisée » ou DeFi désigne « un ensemble de services sur crypto-actifs, comparables à des services financiers et effectués sans l’intervention d’un intermédiaire ».

Il s’agit d’un système dans lequel les transactions n’ont pas besoin d’être validées par des intermédiaires, car elles s’appuient sur les technologies blockchain.

Dans un document publié le 3 avril 2023, l’ACPR décrit succinctement l’écosystème de la DeFi, ses cas d’usage principaux, ses promesses, mais aussi ses limites.

Elle propose une analyse de la structure et des risques de la DeFi, en distinguant les trois grandes strates qui la composent :

- l’infrastructure blockchain ;

- la couche applicative des services ;

- et les dispositifs permettant l’accès des utilisateurs à ces services.

Elle formule également différents scénarios d’encadrement règlementaires, parfois alternatifs, parfois complémentaires.

L’objectif de ce document est de soumettre les pistes identifiées à une large consultation publique, ouverte jusqu’au 19 mai 2023, afin d’éclairer les positions de l’ACPR et de nourrir les réflexions en cours, notamment au niveau européen, sur l’intérêt et les modalités d’une règlementation de la DeFi.

Pour mémoire, la loi marché du travail (L. n°2022-1598, 21 décembre 2022) a réintroduit pour une durée de 2 ans, l’expérimentation du CDD multi-remplacement pour une liste de secteurs définis par décret (D. n° 2023-263, 12 avril 2023).

Le CDD multi-remplacement permet à certaines entreprises de conclure un seul contrat de travail à durée déterminée (ou un seul contrat de travail temporaire) avec un salarié aux fins de pourvoir au remplacement de plusieurs salariés absents, que ce soit de manière simultanée ou l’un après l’autre.

Dans un « Questions/Réponses » (Q.R) relatif au CDD multi-remplacement et publié le 13 avril 2023, le ministère du travail donne des précisions sur le régime lorsqu’un salarié cumule le remplacement de deux salariés qui ne bénéficient pas du même régime obligatoire de complémentaire santé et prévoyance.

Ainsi, l’employeur est invité à opter pour la protection sociale complémentaire la plus favorable correspondant à la situation du salarié. À noter qu’il convient d’appliquer la règle du prorata temporis.

Chargé de mener une réflexion sur l’impact des diverses réglementations relatives aux marchés d’instruments financiers et à la distribution d’assurance pour les épargnants, le comité consultatif du secteur financier (CCSF) a publié ses recommandations en matière de stratégie d’épargne pour les particuliers.

L’objectif est d’apporter plus de transparence et de clarté dans les placements pour les investisseurs.

Le comité considère que pour faciliter les décisions de l’épargnant face à un choix d’investissement, il est primordial de :

- proposer un conseil approprié aux besoins du client, à ses objectifs et à ses besoins : il est conseillé aux entreprises d’intégrer, de définir et d’encadrer la notion de « conseil approprié » dans les règles de conformité et de prendre en considération le profil de l’investisseur ;

- harmoniser les documents d’information, quel que soit le produit d’épargne et d’afficher de façon claire les frais afin de permettre à l’épargnant de comparer les différents produits ou services ;

- renforcer la prévention des conflits d’intérêts en améliorant les informations données aux clients ;

- renforcer la confiance dans les acteurs du marché.

Responsabilité Sociétale des Entreprises (RSE)

Dans l’objectif de mieux intégrer les enjeux environnementaux, économiques et sociaux liés à la transition écologique dans les entreprises, les partenaires sociaux ont négocié un projet d’accord national interprofessionnel (ANI) relatif à la transition écologique et au dialogue social, ouvert à la signature des organisations syndicales jusqu’au 24 avril 2023.

Ce projet d’ANI ne crée pas de droits nouveaux pour les salariés, ni de nouvelles obligations pour les entreprises.

Le but est de présenter les principaux outils juridiques existants prévus par les dispositions législatives et réglementaires en vigueur, permettant d’encadrer et d’organiser le dialogue social sur les sujets en lien avec la transition écologique ; et d’identifier des leviers de changement susceptibles de répondre aux enjeux environnementaux ainsi que des idées de pratiques.

A cet effet , le projet d’ANI rappelle les différentes règles applicables et notamment :

- les compétences du CSE en matière environnementale (Informations-consultations, droit d’alerte, recours aux experts…) ;

- le dialogue professionnel et le droit d’expression directe des salariés dans la mise en œuvre de la transition écologique ;

- les règles relatives à la négociation collective sur ces sujets.