Actu-tendance n° 666

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Il résulte de l’article L. 1233-45 du Code du travail que « le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche durant un délai d’un an à compter de la date de rupture de son contrat s’il en fait la demande au cours de ce même délai.

Dans ce cas, l’employeur informe le salarié de tout emploi devenu disponible et compatible avec sa qualification. En outre, l’employeur informe les représentants du personnel des postes disponibles.

Le salarié ayant acquis une nouvelle qualification bénéficie également de la priorité de réembauche au titre de celle-ci, s’il en informe l’employeur ».

En cas de non-respect par l’ancien employeur de la priorité de réembauche, les salariés bénéficiaires peuvent obtenir sa condamnation à leur verser une indemnité. Il en est de même lorsque l’employeur a omis de mentionner la priorité de réembauche dans la lettre de licenciement.

Quel est le point de départ de l’action en justice fondée sur le non-respect d’une priorité de réembauche ?

Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-12.485

Dans cette affaire, une salariée a été engagée en 2009 en qualité d’ingénieur.

En juillet 2014, elle a été convoquée à un entretien préalable à un licenciement pour motif économique, au cours duquel un contrat de sécurisation professionnelle (CSP) lui a été proposé.

Elle a adhéré au CSP le 7 août 2014, ce qui a entrainé la rupture du contrat de travail, puis a demandé le 13 août 2014 à bénéficier de la priorité de réembauche.

En janvier 2016, elle a saisi la juridiction prud’homale, notamment en paiement de dommages-intérêts pour violation de la priorité de réembauche.

Condamné en première instance et en appel, l’employeur s’est pourvu en cassation en invoquant la prescription de l’action en justice de la salariée.

L’employeur soutenait que la demande de la salariée était prescrite dans la mesure où, en cas d’adhésion du salarié au CSP, toute contestation portant sur la rupture du contrat de travail ou son motif se prescrit par 12 mois à compter de cette adhésion. En l’espèce, l’adhésion au CSP ayant eu lieu le 7 août 2014, la demande introduite le 19 janvier 2016 était selon lui prescrite.

La Cour de cassation ne fait pas droit à sa demande. Elle rappelle que, selon l’article L. 1471-1 du Code du travail (dans sa version en vigueur au moment des faits), toute action portant sur l’exécution ou la rupture du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.

Elle rappelle également les termes de l’article L. 1233-45 du Code du travail qui prévoit que le salarié licencié pour motif économique bénéficie d’une priorité de réembauche.

Elle en déduit que l’action fondée sur le non-respect par l’employeur de la priorité de réembauche n’est pas liée à la contestation de la rupture du contrat de travail résultant de l’adhésion au CSP mais à l’exécution du contrat de travail, et est donc soumise à un délai de prescription de deux ans.

La Cour de cassation a également précisé que le point de départ de ce délai de deux ans est la date à laquelle la priorité de réembauche a cessé, c’est-à-dire l’expiration du délai d’un an à compter de la rupture du contrat de travail.

Note : L’article L. 1471-1 du Code du travail dans sa version applicable au litige prévoyait une prescription de deux ans aussi bien pour l’action portant sur l’exécution du contrat de travail que sur l’action portant sur la rupture du contrat.

Depuis, les « ordonnances Macron » de septembre 2017 ont modifié cet article qui prévoit désormais une prescription d’un an pour les actions portant sur la rupture du contrat de travail.

Cette modification n’a à notre sens aucune incidence sur l’analyse faite par la Cour de cassation dans la mesure où la durée de la prescription de l’action liée à l’exécution du contrat n’a pas été modifiée et est toujours de 2 ans.

Rappel : L’article L. 1233-3 du Code du travail prévoit qu’un licenciement pour motif économique peut être causé par:

des difficultés économiques caractérisées ;

des mutations technologiques ;

une réorganisation de l’entreprise nécessaire à la sauvegarde de sa compétitivité ;

la cessation d’activité de l’entreprise.

S’agissant des difficultés économiques, l’article L. 1233-3 dispose qu’elles sont caractérisées soit par l’évolution significative d’au moins un indicateur économique tel qu’une baisse des commandes ou du chiffre d’affaires, des pertes d’exploitation ou une dégradation de la trésorerie ou de l’excédent brut d’exploitation, soit par tout autre élément de nature à justifier de ces difficultés.

S’agissant de la baisse significative des commandes ou du chiffre d’affaires, l’article L. 1233-3 précise qu’elle est constituée dès lors que la durée de cette baisse est, en comparaison avec la même période de l’année précédente, au moins égale à :

un trimestre pour une entreprise de moins de 11 salariés ;

deux trimestres consécutifs pour une entreprise entre 11 et moins de 50 salariés;

trois trimestres consécutifs pour une entreprise entre 50 et moins de 300 salariés ;

quatre trimestres consécutifs pour une entreprise de 300 salariés et plus.

En revanche, s’agissant des autres indicateurs économiques, , notamment celui de l’excédent brut d’exploitation, le Code du travail fait uniquement référence à une « évolution significative » de l’indicateur économique.

L’excédent brut d’exploitation peut-il être considéré comme ayant subi une évolution significative alors qu’il avait augmenté l’année précédant le licenciement pour motif économique ?

Cass. soc. 1er février 2023, n° 20-19.661

Une salariée, engagée en CDI en 2013 en qualité de directrice, a été licenciée en janvier 2017 pour motif économique.

Elle a saisi la juridiction prud’homale afin de contester son licenciement et notamment d’obtenir des dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.

En l’espèce, la société avait enregistré un excédent brut d’exploitation (EBE):

- négatif à – 726 000 euros en 2014,

- négatif à – 874 000 euros en 2015,

- positif à + 32 000 euros en 2016,

- de nouveau négatif à – 124 013 euros en 2017.

La salariée estimait que la société ne justifiait pas de difficultés économiques dès lors que l’EBE avait augmenté en 2016, soit l’année précédant son licenciement pour motif économique.

La société soutenait que le chiffre d’affaires positif sur l’année 2016 était le résultat d’opérations financières qu’elle avait réalisées et notamment la renégociation d’un crédit- bail immobilier, une baisse significative des frais de holding, ainsi qu’un apport en compte courant associé, mais que cela ne remettait pas en cause la réalité des difficultés économiques.

Les juges du fond en ont déduit que les difficultés économiques étaient caractérisées et ont débouté la salariée, qui a formé un pourvoi en cassation.

La Cour de cassation confirme l’arrêt d’appel.

Elle rappelle que la Cour d’appel demeure souveraine dans l’appréciation des éléments de fait et de preuve qui lui sont soumis et juge qu’au regard du caractère sérieux et durable de la dégradation de l’excédent brut d’exploitation, la Cour d’appel a pu en déduire que cet indicateur avait subi une évolution significative au sens de l’article L. 1233-3 du Code du travail, malgré le solde positif l’année précédant le licenciement.

Note : Il résulte de cet arrêt que l’appréciation de l’indicateur économique tenant à « l’excédent brut d’exploitation » est différente de celle relative à une baisse de commandes ou du chiffre d’affaires, pour lesquels le Code du travail impose, selon une lecture littérale de l’article L. 1233-3, une baisse sur 1 à 4 trimestres consécutifs (selon la taille de l’entreprise) en comparaison avec la même période de l’année précédente.

S’agissant des autres indicateurs économiques, pour lesquels le Code du travail ne donne pas de précisions, il appartient aux juges d’apprécier, au cas par cas, s’ils ont ou non une « évolution significative » permettant de caractériser les difficultés économiques.

Rappel : Lorsqu’un salarié est licencié pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, et à défaut de réintégration, le juge lui octroie une indemnité à la charge de l’employeur dont le montant est compris entre des montants minimaux et maximaux qui varient en fonction du montant du salaire mensuel et de l’ancienneté du salarié – dit « barème Macron » (C. trav. art. L. 1235-3).

Les juges peuvent-ils faire une appréciation in concreto du préjudice subi par le salarié pour écarter l’application du barème Macron ?

Cass. soc., 1er février 2023, n°21-21.011

Dans cette affaire, une salariée licenciée pour motif économique a saisi la juridiction prud’homale pour contester cette rupture et obtenir le paiement de diverses sommes.

Au moment de son licenciement, la salariée avait un peu plus de 5 ans d’ancienneté.

La Cour d’appel, après avoir constaté que le licenciement de la salariée n’était pas justifié, a condamné l’employeur au paiement de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse représentant 11 mois du salaire.

Pour écarter le barème Macron, la Cour d’appel a tenu compte des éléments suivants :

- la salariée avait presque six ans d’ancienneté ;

- elle n’avait pas retrouvé d’emploi depuis son licenciement ;

- son indemnisation par Pôle emploi allait bientôt s’arrêter alors que sa fille étudiante était toujours à sa charge fiscalement ;

- elle n’avait bénéficié d’aucune formation au sein de la société.

L’employeur s’est pourvu en cassation. Il soutenait que, conformément au barème Macron prévu à l’article L. 1235-3 du Code du travail, « lorsque l’entreprise emploie habituellement au moins onze salariés, le juge octroie au salarié ayant cinq ans d’ancienneté et dont le licenciement est jugé sans cause réelle et sérieuse une indemnité comprise entre 3 et 6 mois de salaire ». Il reprochait à la Cour d’appel d’avoir violé les textes en accordant à la salariée l’équivalent de 11 mois de salaire.

La Cour de cassation lui donne raison et casse l’arrêt d’appel, en relevant que, pour un salarié dont l’ancienneté est de 5 ans, l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse est comprise entre 3 mois minimum et 6 mois de salaire maximum.

Note : La Cour de Cassation confirme ainsi le caractère impératif du barème d’indemnisation en cas de licenciement sans cause réelle et sérieuse, dans la lignée des arrêts d’Assemblée Plénière rendus le 11 mai 2022 dans lesquels elle avait jugé le barème conforme à l’article 10 de la Convention n°58 de l’Organisation internationale du travail (Cass. soc., 11 mai 2022, n° 21-14.490 et n° 21-15.247).

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : Selon l’article L.2132-3 du Code du travail, les syndicats peuvent agir en justice, soit pour la défense de leurs intérêts propres, soit pour la défense de leurs adhérents.

Un syndicat peut-il agir en justice en contestation de la validité d’une convention de forfait en jours établie sur la base d’un accord illégal ?

Cass. soc., 25 janvier 2023, n°20-10.135

En février 2014, un salarié a été licencié pour inaptitude physique avec impossibilité de reclassement. Il a saisi la juridiction prud’homale de demandes relatives à l’exécution et à la rupture du contrat de travail.

Le salarié reprochait à l’employeur une violation de son obligation de sécurité notamment en raison de l’absence de suivi de sa charge de travail et de ses repos relativement à sa convention de forfait en jours.

Le syndicat CGT est intervenu à l’instance afin de demander des dommages-intérêts du fait de la mise en place d’une convention de forfait en jours sur la base d’un accord d’entreprise illégal.

La Cour d’appel a débouté le syndicat au motif que celui-ci ne justifiait pas de l’existence du préjudice dont il demandait réparation.

Elle a considéré que le syndicat formulait une demande indemnitaire en raison de la mise en place en d’une convention de forfait sur la base d’un accord illégal. Néanmoins, la demande du salarié ayant été rejetée sur ce point, elle a également rejeté la demande du syndicat.

Le syndicat a formé un pourvoi en cassation. Selon lui, la mise en place d’une convention de forfait en jours sur la base d’un accord d’entreprise illégal cause nécessairement un préjudice à l’intérêt collectif de la profession.

La Cour de cassation lui donne raison et casse l’arrêt d’appel. Elle rappelle que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice et peuvent exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’ intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.

Elle retient qu’il appartenait à la Cour d’appel d’évaluer les dommages-intérêts après avoir constaté que :

- les dispositions de la convention collective nationale (CCN) applicable relative au forfait en jours ne comportaient pas de garanties suffisantes pour que la charge et l’amplitude de travail des salariés concernés restent raisonnables,

- et que l’accord d’entreprise n’était pas davantage protecteur.

Elle juge que la mise en place d’une convention de forfait sur la base de l’accord d’entreprise illégal porte une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Note : Il résulte de cet arrêt que dès lors qu’une convention de forfait a été mise en place sur la base d’un accord de branche ou d’un accord d’entreprise ne comportant pas de garanties suffisantes pour le suivi de la charge de travail et l’amplitude de travail des salariés, les syndicats sont fondés à agir car il y a une atteinte à l’intérêt collectif de la profession.

Cette solution n’est pas nouvelle, la Cour de cassation l’a rappelé dans un arrêt du 15 décembre 2021 : les syndicats peuvent agir en justice en cas de préjudice porté à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent. Ils peuvent ainsi solliciter l’inapplicabilité d’un dispositif de forfait jours irrégulier et le respect par l’employeur de ses obligations en matière de durée de travail et de repos. Mais ils ne peuvent pas solliciter la nullité ou l’inopposabilité d’une convention individuelle de forfait en jours (Cass. soc., 15 décembre 2021, n° 19-18.226).

Rappel : Il résulte de l’article R. 2314-24 du Code du travail que le tribunal judiciaire est saisi par requête des contestations portant sur l’électorat et la régularité des opérations électorales ainsi que sur la désignation de représentants syndicaux.

Lorsque la désignation d’un représentant de proximité intervient lors d’une réunion par visioconférence, quel est le tribunal territorialement compétent pour connaitre des contestations relatives à cette désignation ? La représentation est-elle obligatoire ?

Cass. soc., 1er février 2023, n° 21-13.206

Dans cette affaire, un accord collectif, conclu en septembre 2018 entre une société et les organisations syndicales représentatives prévoyait :

- la mise en place d’un CSE unique au sein de la société;

- la désignation de représentants de proximité, au niveau de chaque site de plus de onze salariés compris dans le périmètre du CSE.

Les membres de la délégation du personnel au CSE ont été élus en février 2019.

Au regard de son effectif, une site a bénéficié de quatre sièges de représentant de proximité, qui ont tous été attribués à des candidats du syndicat CFTC. A la suite de la démission de l’un de ces représentants de proximité, le CSE a désigné un candidat sans appartenance syndicale, lors d’une réunion qui s’est tenue par visioconférence.

Invoquant un non-respect des règles prévues par l’accord de septembre 2018 portant sur la représentation du personnel au sein de la société, la fédération des syndicats CFTC a saisi le tribunal judiciaire de Paris, par requête et sans avocat, aux fins d’annuler la désignation du représentant

En défense, le CSE et quelques salariés ont contesté les modalités de saisine du tribunal.

S’agissant de la compétence territoriale du tribunal saisi

Le CSE et les salariés demandaient que le tribunal judiciaire de Paris saisi se déclare incompétent au profit du tribunal judiciaire de Créteil.

Ils soutenaient que « lorsque la désignation d’un représentant de proximité a lieu au cours d’une réunion du CSE qui s’est tenue par visioconférence, le recours à la visioconférence ne peut faire échec à la compétence du tribunal judiciaire qui aurait été territorialement compétent si l’élection avait eu lieu en présentiel ».

En d’autres termes, pour eux, le tribunal territorialement compétent est celui de Créteil car si la réunion de désignation avait eu lieu en présentiel, le tribunal compétent aurait été celui de Créteil.

Le tribunal judiciaire de Paris a jugé que l’élection qui avait eu lieu par visioconférence ne pouvait être rattachée physiquement à un lieu géographique. Il a retenu que le tribunal compétent était celui dont relevait le magasin dans lequel le représentant a été désigné, soit le tribunal judiciaire de Paris.

Le CSE et les salariés se sont pourvus en cassation sans obtenir gain de cause.

La Cour de cassation a jugé que les représentants ayant vocation à exercer leur mandat de représentation au niveau du périmètre du site sur lequel ils sont désignés par le CSE, les contestations relatives aux conditions de désignation des représentants de proximité sont de la compétence du tribunal judiciaire du lieu où la désignation est destinée à prendre effet, peu important les modalités de cette désignation.

S’agissant du mode de saisine du tribunal

Le CSE et les salariés soutenaient que la saisine du tribunal judiciaire en contestation de la désignation d’un représentant de proximité ne peut se faire que par voie d’assignation alors qu’en l’espèce, le tribunal avait été saisi par voie de requête.

De plus, ils soutenaient que la saisine devait se faire selon la procédure avec représentation obligatoire ; ce qui n’était pas le cas en l’espèce.

Pour juger cet argument infondé, la Cour de cassation a statué sur le fondement de l’article 761 du Code de procédure civile, qui dispense les parties de constituer avocat notamment s’agissant des contestations relatives à la désignation des représentants syndicaux aux CSE.

Elle retient qu’en l’espèce, le recours devait être formé devant le tribunal judiciaire statuant sur requête, les parties étant dispensées de constituer avocat ; de sorte qu’il n’y avait aucune irrégularité.

Législation et réglementation

Pour mémoire, les cotisations sociales sont calculées en appliquant des taux selon les tranches de rémunération et répartis entre les employeurs et les salariés.

S’agissant de l’assurance chômage, la cotisation est à la charge exclusive de l’employeur et est fixée à 4,05 % depuis le 1er janvier 2020, sauf exception pour les CDD d’usage pour lesquels le taux est fixé à 4,55% (D. n° 2019-797, 26 juillet 2019).

Dans le cadre de la réforme de l’assurance chômage, un dispositif de modulation du taux de contribution d’assurance chômage à la charge des employeurs, appelé « bonus-malus », a été mis en place. Il est applicable depuis le 1er septembre 2022 et concerne les employeurs d’au moins 11 salariés qui appartiennent à une liste de secteurs fixés par arrêté (A. 28 juin 2021, NOR : MTRD2119600A, JO 30 juin).

Le bonus-malus consiste à moduler le taux de contribution d’assurance chômage, qui est actuellement de 4,05 %, à la hausse (malus), ou à la baisse (bonus), en fonction du taux de séparation (ratio entre le nombre de fins de contrats de travail suivies par une inscription de l’ancien salarié dans les 3 mois à Pôle emploi et l’effectif moyen annuel de l’entreprise) des entreprises concernées.

Initialement prévu pour s’appliquer jusqu’au 1er novembre 2022, il a été prolongé jusqu’au 31 janvier 2023 (D. n° 2022-1374, 29 Octobre 2022).

En dernier lieu, la loi n° 2022-1598 du 21 décembre 2022 portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein emploi a prévu la possibilité de prolongation du dispositif jusqu’au 31 août 2024, afin de couvrir deux cycles complets de modulation des contributions, en fonction de la situation du marché du travail.

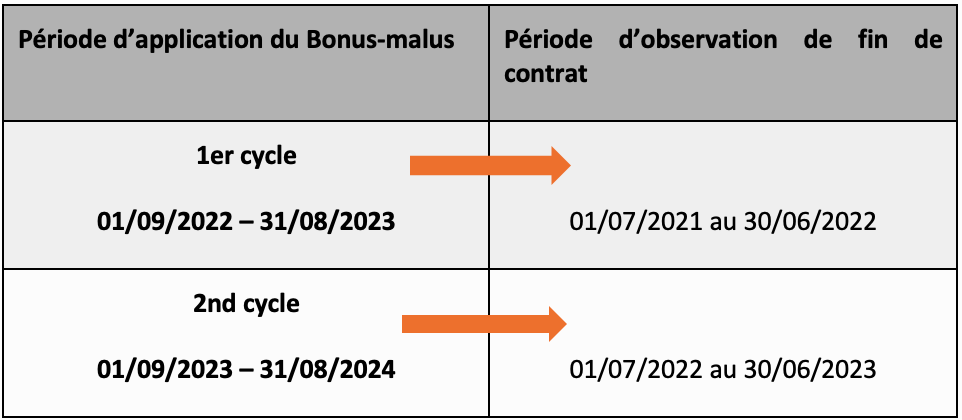

Le décret du 26 janvier 2023 confirme :

- la prolongation de la première période de modulation, qui a débuté le 1erseptembre 2022, jusqu’au 31 août 2023 = 1er cycle de modulation ;

- et établit une deuxième période de modulation du 1er septembre 2023 au 31 août 2024 = 2ème cycle de modulation.

S’agissant du premier cycle de modulation, la période de référence au cours de laquelle est constaté le nombre de fins de contrat, prise en compte pour le calcul du taux modulé est celle comprise entre le 1er juillet 2021 et le 30 juin 2022.

Le décret du 26 janvier 2023 précise que, s’agissant du second cycle (1er septembre 2023 au 31 août 2024), les taux applicables aux rémunérations dues au titre de ce second cycle (taux de séparation notifié par l’Urssaf) seront fondés sur une période de référence débutant le 1er juillet 2022 et s’achevant le 30 juin 2023.

En outre, pour le premier cycle de modulation, les entreprises des secteurs les plus impactés par la crise sanitaire liée à la Covid-19 étaient exclus du dispositif de modulation (A. 28 juin 2021, NOR : MTRD2119600A, JO 30 juin, art. 5).

Le décret du 26 janvier 2023, ne prévoit aucune exception pour ces entreprises s’agissant du second cycle. Elles seront donc incluses dans le champ d’application de la seconde période de modulation (1er septembre 2023 au 31 août 2024).

En vigueur depuis le 1er février 2015, le contrat de sécurisation professionnelle (CSP) est un dispositif que les employeurs de moins de 1000 salariés, ou ceux faisant l’objet d’une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire, doivent proposer aux salariés licenciés pour motif économique.

Les modalités d’application de ce dispositif sont fixées par une convention interprofessionnelle du 26 janvier 2015 signée entre l’État et les partenaires sociaux.

Cette convention CSP arrivant à échéance le 31 décembre 2022 a fait l’objet d’un avenant (avenant nº 6 du 24 novembre 2022).

L’arrêté du 24 janvier porte agrément de l’avenant n°6 du 24 novembre 2022, qui reporte du 31 décembre 2022 au 31 mars 2023 le terme de ce dispositif d’indemnisation et d’accompagnement des personnes licenciées pour motif économique.

Pour rappel, l’article 3 de la loi n° 2020-840 du 3 juillet 2020 visant à créer le statut de citoyen sauveteur, lutter contre l’arrêt cardiaque et sensibiliser aux gestes qui sauvent, a mis à la charge des employeurs une obligation de sensibilisation préalablement au départ à la retraite des salariés (C. trav. art. L. 1237-9-1 et D. 1237-2-2).

L’objectif de ces actions est de permettre au salarié, avant son départ à la retraite, d’acquérir les compétences nécessaires pour :

- Assurer sa propre sécurité, ou celle de toute autre personne et transmettre au service de secours d’urgence les informations nécessaires à son intervention ;

- Réagir face à une hémorragie externe et installer la victime dans une position d’attente adaptée ;

- Réagir face à une victime en arrêt cardiaque et utiliser un défibrillateur automatisé externe.

Un décret du 19 avril 2021 (Décret n° 2021-469, 19 avril 2021, JO 20 avril) était venu préciser que :

- le temps consacré à cette sensibilisation est considéré comme temps de travail ;

- l’action de sensibilisation se déroule pendant l’horaire normal de travail.

Néanmoins, les modalités de mise en œuvre de cette obligation n’étaient pas précisées jusqu’alors.

L’arrêté publié au JO du 22 janvier 2023 donne des précisions notamment sur les professionnels et organismes autorisés à dispenser cette sensibilisation aux salariés.

L’arrêté précise que sont autorisés à dispenser la sensibilisation de la population aux « gestes qui sauvent » : les formateurs des services d’incendie et de secours, les formateurs des associations agréées et organismes habilités à la formation aux premiers secours, professionnels de santé (médecins, infirmiers, etc.)

S’agissant des salariés ayant déjà des compétences en la matière, l’arrêté précise que l’employeur peut adapter la sensibilisation en leur transmettant par tout moyen une information sur l’importance de maintenir à jour leurs compétences.

Sont concernés les salariés qui justifient détenir un des certificats ou attestations suivants (datant de moins de 10 ans) :

- certificat de sauveteur-secouriste du travail (SST) ;

- certificat de prévention et secours civique de niveau 1 (PSC1) ;

- certificat de premiers secours en équipe de niveau 1 (PSE1) ou de niveau 2 (PSE2) ;

- certificat d’acteur prévention secours du transport routier de voyageurs (APS TRV) ;

- certificat d’acteur prévention secours-aide et soin à domicile (APS-ASD) ;

- attestation de formation aux gestes et aux soins d’urgences de niveau 1 (AFGSU1) ou de niveau 2 (AFGSU2) ;

- attestation de sensibilisation aux « gestes qui sauvent » (GQS) ;

- certificat ou attestation de formateurs de formateurs ou de formateurs pour l’une des formations ou sensibilisations précitées.