Actu-tendance n° 655

Jurisprudence – Relations individuelles

Rappel : Sauf abus, le salarié jouit dans l’entreprise et en dehors de celle-ci de sa liberté d’expression à laquelle seules des restrictions justifiées par la nature de la tâche à accomplir et proportionnées au but recherché peuvent être apportées (Cass. Soc., 28 avril 2011, n° 10-30.107).

L’abus est caractérisé lorsque les termes formulés par le salarié sont injurieux, diffamatoires ou excessifs. Il s’apprécie notamment au regard de la teneur des propos, de leur degré de diffusion, des fonctions exercées par le salarié et de l’activité de l’entreprise.

Un directeur peut-il être licencié pour avoir notamment refusé de partager les valeurs de l’entreprise ?

Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 21-15.208

Licencié pour insuffisance professionnelle, un directeur a saisi le CPH pour solliciter la nullité de son licenciement pour violation de sa liberté d’expression et d’opinion.

La Cour d’appel a rejeté sa demande après avoir constaté qu’il était reproché au salarié :

- son refus d’accepter la politique de l’entreprise. En l’espèce, le salarié ne s’intégrait pas à la valeur « fun and pro » de l’entreprise, se traduisant, selon les pièces du dossier, par une nécessaire participation aux séminaires et pots de fin de semaine. Ces événements généraient fréquemment une alcoolisation excessive, encouragée par les associés qui mettaient à disposition des salariés de très grandes quantités d’alcool. L’entreprise avait une réelle « culture de l’apéro », que le salarié ne partageait pas ;

- son désaccord sur les méthodes de management des associés et les critiques de leurs décisions ;

- sa rigidité, son manque d’écoute, son ton parfois cassant et démotivant vis-à-vis de ses subordonnés et son impossibilité d’accepter le point de vue des autres.

La Cour a estimé que les reproches adressés au salarié constituaient « des critiques sur son comportement » et non, une violation de sa liberté d’expression ou une remise en cause de ses opinions personnelles.

La Cour de cassation censure l’arrêt d’appel sur le fondement des articles :

- 1121-1 du Code du travail qui dispose que « Nul ne peut apporter aux droits des personnes et aux libertés individuelles et collectives de restrictions qui ne seraient pas justifiées par la nature de la tâche à accomplir ni proportionnées au but recherché » ;

- Et 10 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales relatif à la liberté d’expression.

Elle rappelle qu’il résulte de ces textes que sauf abus, le salarié jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, de sa liberté d’expression.

Dès lors, pour la Cour de cassation, « le caractère illicite du motif du licenciement prononcé, même en partie, en raison de l’exercice, par le salarié, de sa liberté d’expression, liberté fondamentale, entraîne à lui seul la nullité du licenciement ».

En l’espèce, la Cour de cassation relève que le licenciement était, en partie, fondé sur le comportement critique du salarié et son refus d’accepter la politique de l’entreprise basée sur le partage de la valeur « fun and pro » mais aussi sur l’incitation à divers excès. Elle en conclut que la Cour d’appel aurait dû déclarer le licenciement nul pour violation de la liberté d’expression et d’opinion du salarié car ces éléments participent à cette liberté et aucun abus n’a été caractérisé.

Autrement dit, sauf abus, le directeur jouit, dans l’entreprise et en dehors de celle-ci, d’une liberté d’expression et d’opinion lui permettant notamment de ne pas partager les valeurs de l’entreprise.

Note : Cette décision s’inscrit dans la lignée d’un précédent arrêt aux termes duquel la Cour de cassation avait jugé qu’un cadre pouvait formuler des critiques et réserves non excessives à l’égard de l’entreprise (Cass. Soc., 28 septembre 2022, n° 20-21.499).

Rappel : Les documents détenus par le salarié sur son lieu de travail, sous forme papier (Cass. soc. 4 juillet 2012 n° 11-12.330) ou de fichiers informatiques (Cass. soc. 18 octobre 2006 n° 04-48.025), y compris ceux stockés sur une clé USB connectée à son ordinateur de travail (Cass. soc. 12 février 2013 n° 11-28.649), sont présumés avoir un caractère professionnel.

L’employeur est donc libre d’en prendre connaissance, sauf si ces documents ont été identifiés comme personnels. Dans ce cas, l’employeur peut y accéder qu’en présence du salarié ou celui-ci dûment appelé (Cass. soc. 17 mai 2005 n° 03-40.017).

Cette jurisprudence s’étend-elle aux documents provenant de l’agenda électronique du salarié ?

Autrement dit, l’employeur peut-il se prévaloir en justice des éléments issus de l’agenda électronique d’un salarié, disponible sur son ordinateur professionnel, non identifiés comme personnel ?

Cass. Soc., 9 novembre 2022, n° 20-18.922

Dans le cadre d’un litige portant sur la rupture du contrat de travail d’une salariée, un employeur a produit en justice diverses pièces provenant de son agenda électronique.

La Cour d’appel a rejeté ces éléments de preuve, estimant qu’elles provenaient de l’agenda personnel de la salariée et que l’employeur ne justifiait pas des conditions régulières de leur obtention.

Contestant cette décision, l’employeur a formé un pourvoi en cassation en faisant valoir que « les fichiers créés par le salarié à l’aide de l’outil informatique mis à sa disposition par l’employeur pour les besoins de son travail sont présumés avoir un caractère professionnel, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, de sorte que l’employeur est en droit de les consulter hors la présence de l’intéressé ».

En l’espèce, les documents litigieux émanaient de fichiers présents sur l’ordinateur de bureau de la salariée et ils n’étaient pas identifiés comme personnels.

La Cour de cassation donne alors raison à l’employeur et rappelle « que les dossiers et fichiers créés par un salarié grâce à l’outil informatique mis à sa disposition par son employeur pour l’exécution de son travail sont présumés, sauf si le salarié les identifie comme étant personnels, avoir un caractère professionnel de sorte que l’employeur peut y avoir accès hors sa présence ».

Il en résulte que la production en justice de fichiers n’ayant pas été identifiés comme étant personnels par le salarié ne constitue pas un procédé déloyal au sens des articles 9 du Code civil et 6§ 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales rendant irrecevable ce mode de preuve.

La Cour de cassation en déduit que la Cour d’appel ne pouvait donc pas rejeter des débats les pièces litigieuses, qui provenaient de l’agenda électronique de la salariée, disponible sur son ordinateur professionnel, sans rechercher si ces pièces avaient été identifiées comme étant personnelles par leur auteur.

Note : Cette solution s’inscrit dans la tendance jurisprudentielle la Cour de cassation.

Concernant la messagerie du salarié, il est de jurisprudence constante que :

- l’employeur peut consulter la messagerie professionnelle d’un salarié, même en dehors de sa présence (Cass. Soc., 15 décembre 2010, n° 08-42.486). Les emails figurant dans sa messagerie professionnelle constituent une preuve licite (Cass. Soc., 18 octobre 2011, n° 10-26,782). Toutefois, l’employeur ne peut consulter les messages, émis et reçus sur la messagerie professionnelle, identifiés comme personnels (Cass. Soc., 2 octobre 2001, n° 99-42.942).

- L’employeur ne peut consulter la messagerie personnelle d’un salarié (Cass. Soc., 26 janvier 2016, n° 14-15.360) et ce, même s’ils sont émis et reçus grâce à un outil informatique mis à disposition pour son travail (Cass. Soc., 7 avril 2017, n° 14-27.949). Ce principe s’applique pour la messagerie personnelle, qu’elle soit ou non instantanée (Cass. Soc., 23 octobre 2019, n° 17-28,448).

Jurisprudence – Relations collectives

Rappel : Si un membre de la délégation du personnel au CSE constate, notamment par l’intermédiaire d’un travailleur, qu’il existe une atteinte aux droits des personnes, à leur santé physique et mentale ou aux libertés individuelles dans l’entreprise qui ne serait pas justifiée par la nature de la tâche à accomplir, ni proportionnée au but recherché, il en saisit immédiatement l’employeur.

Cette atteinte peut notamment résulter de faits de harcèlement sexuel ou moral ou de toute mesure discriminatoire.

L’employeur procède sans délai à une enquête avec le membre de la délégation du personnel et prend les dispositions nécessaires pour remédier à cette situation (art. L. 2312-59 du Code du travail).

Le temps passé par les membres du CSE à la réunion consacrée au droit d’alerte doit-il s’imputer sur les heures de délégation ?

Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 21-16.230

Plusieurs élus du CSE ont informé l’employeur de leur volonté de faire usage de leur droit d’alerte, sur le fondement de l’article L. 2312-59 du Code du travail, en raison d’une discrimination à l’encontre d’une femme enceinte.

Les élus ont été conviés par l’employeur à une réunion. L’employeur a imputé ce temps sur leurs heures de délégation alors que les élus considéraient que le temps passé en réunion était de plein droit du temps de travail.

Les élus ont saisi le CPH pour solliciter le paiement de la rémunération afférente au temps passé à cette réunion sur le fondement de l’article L. 2315-11 du Code du travail.

Cet article dispose que : « Est également payé comme temps de travail effectif le temps passé par les membres de la délégation du personnel du comité social et économique :

1° A la recherche de mesures préventives dans toute situation d’urgence et de gravité, notamment lors de la mise en œuvre de la procédure de danger grave et imminent prévue à l’article L. 4132-2 ;

2° Aux réunions du comité et de ses commissions, dans ce cas dans la limite d’une durée globale fixée par accord d’entreprise ou à défaut par décret en Conseil d’Etat ;

3° Aux enquêtes menées après un accident du travail grave ou des incidents répétés ayant révélé un risque grave ou une maladie professionnelle ou à caractère professionnel grave ;

Ce temps n’est pas déduit des heures de délégation prévues pour les membres titulaires de la délégation du personnel du comité social et économique. »

La Cour d’appel leur a donné raison au motif que la réunion avait été organisée par la direction et que l’atteinte aux droits des personnes constituait une situation d’urgence et de gravité.

Pour sa défense, l’employeur faisait, quant à lui, valoir que le temps lié à l’exercice du droit d’alerte prévu par l’article L. 2312-59 du Code du travail n’est pas visé par l’article L. 2315-11 du Code du travail et doit en conséquence s’imputer sur le crédit d’heures de délégation.

La Cour de cassation suit le raisonnement de l’employeur et considère « que le temps passé par les membres de la délégation du personnel au CSE à l’exercice de leur droit d’alerte en cas d’atteinte aux droits des personnes s’impute sur leur crédit d’heures de délégation ».

L’employeur était donc en droit d’imputer le temps passé à la réunion consacrée à l’exercice du droit d’alerte sur les heures de délégation des élus.

Rappel : La désignation d’un délégué syndical (DS) peut intervenir au niveau :

de l’entreprise ;

d’un établissement dès lors que celui-ci regroupe des salariés placés sous la direction d’un représentant de l’employeur et constitue une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques (art. L. 2143-3 du Code du travail).

La désignation d’un DS au niveau de l’établissement constitue une mesure d’ordre public, de sorte que ni un accord collectif de droit commun, ni l’accord définissant le nombre et le périmètre des établissements distincts pour la mise en place de CSE d’établissement ne peut priver un syndicat de ce droit (Cass. soc., 2 mars 2022, n° 20-18.442).

Sur qui repose la charge de la preuve du caractère distinct d’un établissement lors de la désignation d’un DS de site ?

Cass. soc., 9 novembre 2022, n° 21-20.525

La Cour de cassation considère qu’il incombe au syndicat, et non à l’employeur, qui se prévaut du caractère distinct d’un établissement d’en apporter la preuve.

Elle ajoute qu’il appartient au syndicat de démontrer, à la date de désignation d’un DS de site, l’existence à ce niveau d’une communauté de travail ayant des intérêts propres, susceptibles de générer des revendications communes et spécifiques.

Toutefois, la Cour de cassation a jugé, en l’espèce, que cette preuve ne peut résulter du seul fait que le site avait été retenu par accord comme le périmètre de désignation des représentants de proximité.

Note : Il s’agit d’une confirmation de jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. soc., 24 mai 2016, n° 15-20.168).

Législation et réglementation

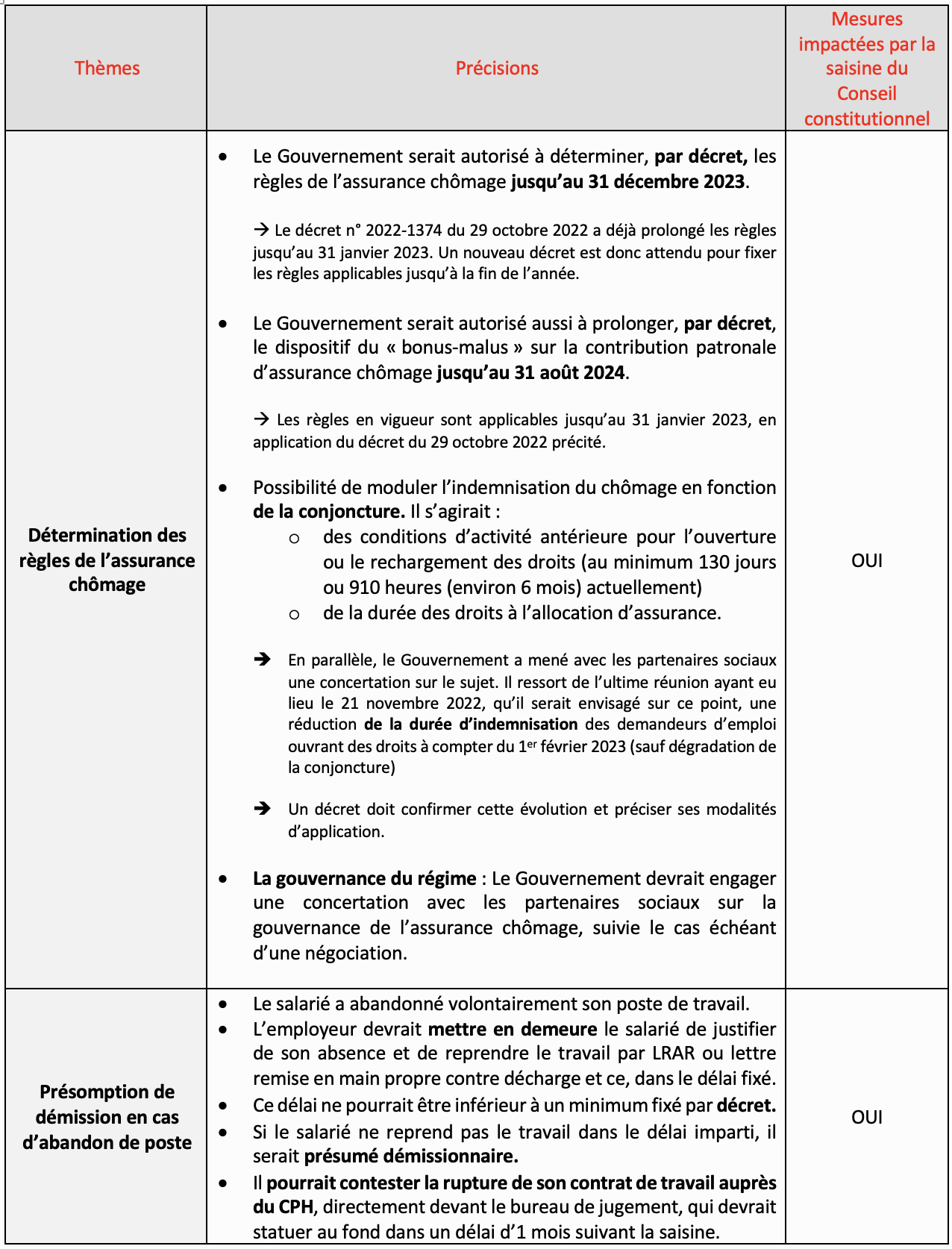

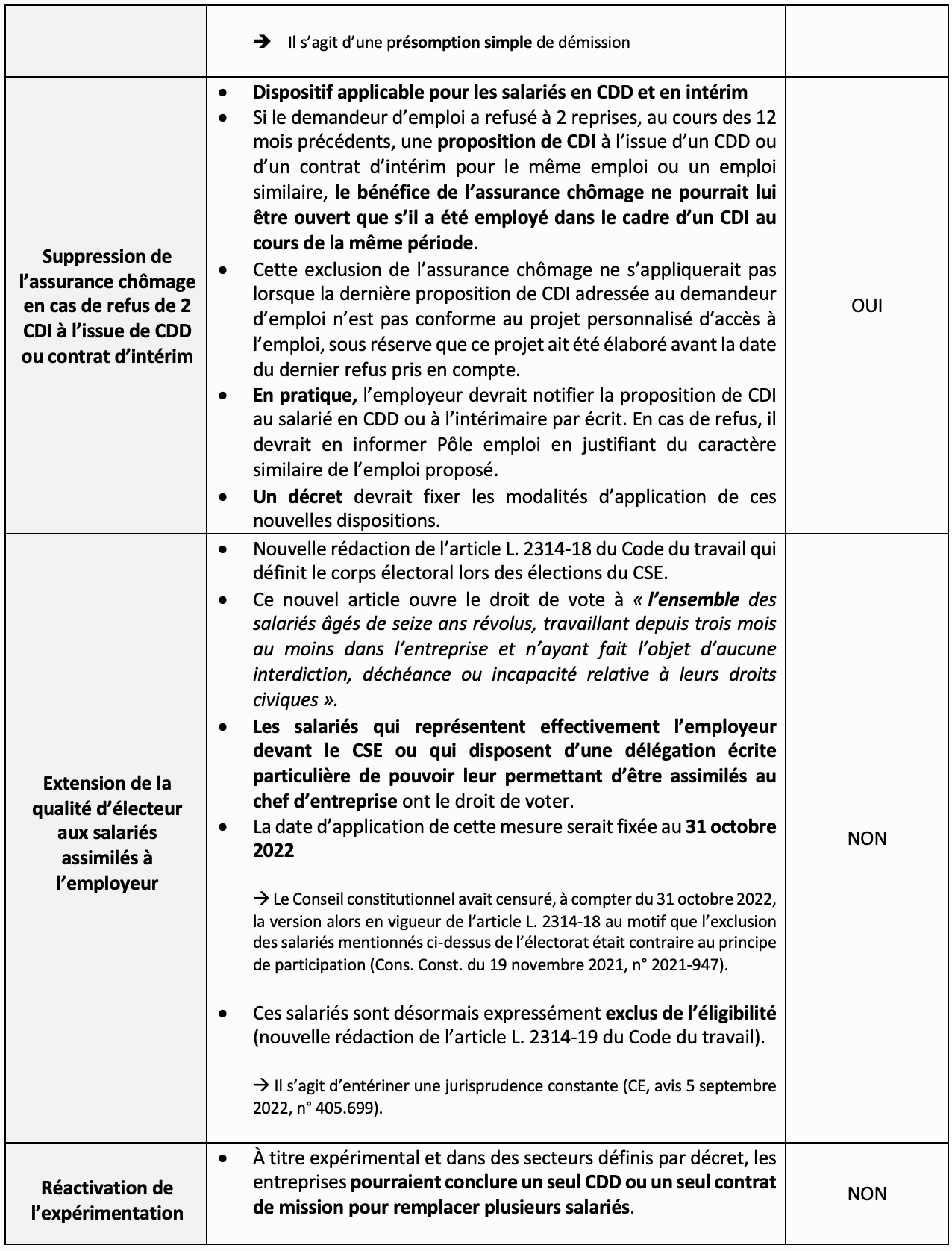

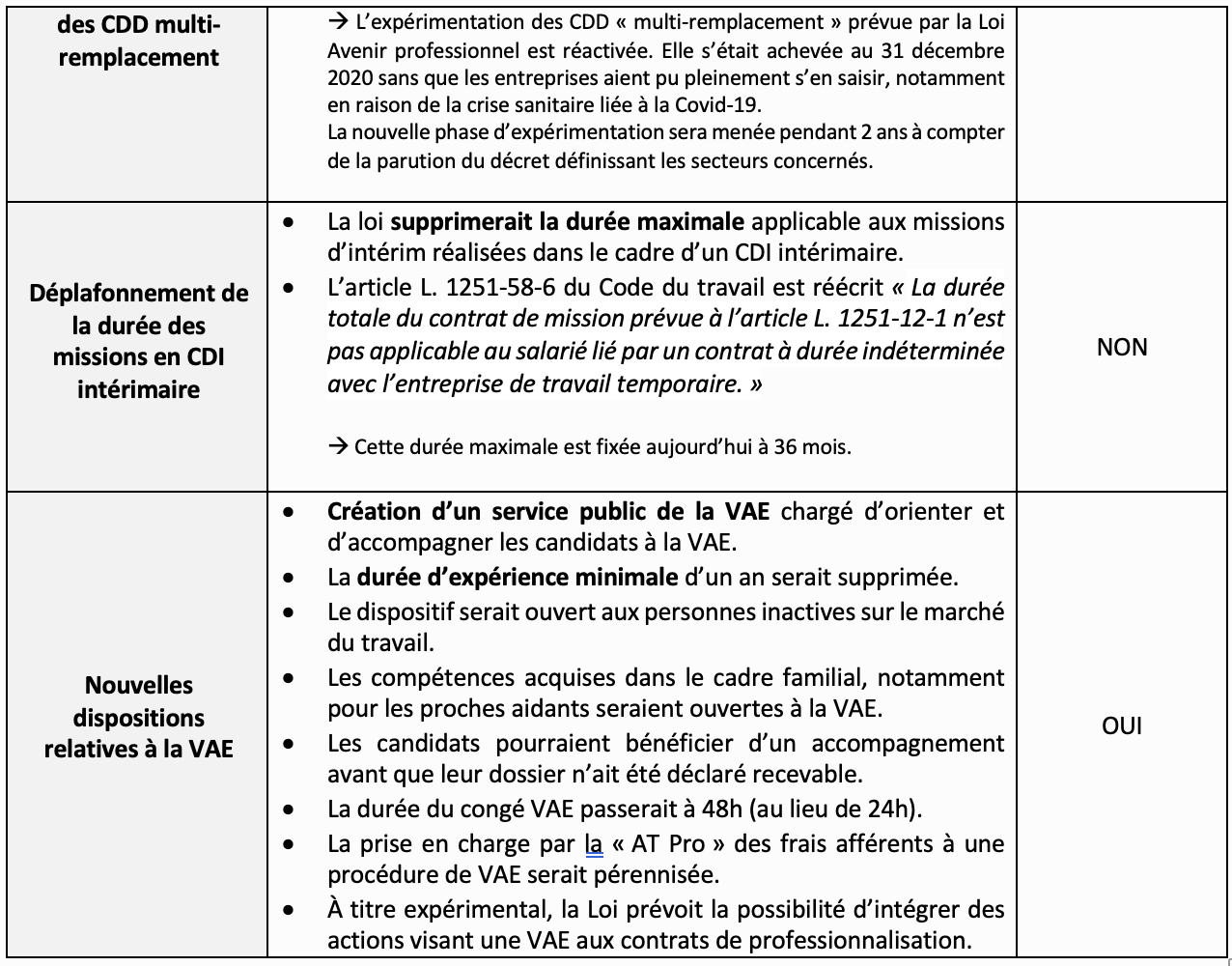

La Commission mixte paritaire (CMP) a trouvé un compromis sur le projet de Loi portant mesures d’urgence relatives au fonctionnement du marché du travail en vue du plein-emploi dite Loi « Marché du travail », le 9 novembre 2022.

Le projet de Loi a été adopté par le Parlement le 17 novembre 2022.

Le 18 novembre 2022, plus de 60 députés ont saisi le Conseil constitutionnel afin qu’il se prononce sur la conformité à la Constitution de nombreux articles de cette Loi.

Dans le tableau ci-dessous, nous vous proposons un récapitulatif des mesures prévues par la Loi, en précisant si elles sont impactées ou non par le recours du Conseil constitutionnel, et donc si elles peuvent potentiellement être censurées.

Le Conseil constitutionnel dispose d’un délai d’un mois pour statuer. La loi sera donc probablement publiée au JO mi-décembre 2022.